C’è stato un tempo — non troppo lontano, ma nemmeno vicinissimo — in cui la rivoluzione non portava giacche di pelle, non spaccava chitarre sul palco per dimostrare d’essere viva. C’era, nascosta tra le pieghe delle magliette a righe, tra le cassette fruscianti registrate in cameretta e le lettere scritte a mano con l’inchiostro che sbavava — una forma di tenerezza che faceva più rumore di mille slogan. Si chiamava Twee. O forse non si chiamava così, ma così la chiamarono, per disprezzo, come si disprezza ciò che non si riesce a controllare. Un vezzeggiativo infantile per sweet, come se la dolcezza fosse un crimine. Una specie di accusa sotto mentite spoglie.

Ma non era solo dolcezza. Era il sapore acido che resta in bocca dopo un bacio troppo lungo. Era la malinconia nel suono stonato di una chitarra giapponese fatta di plastica. Era l’autotutela di chi sa che fuori il mondo ti morde, e allora impari a disegnare animali sui bordi dei quaderni per restare intero. Era — e forse lo è ancora — la risposta più silenziosamente devastante a un tempo che ci voleva duri, vincenti, virili, professionali, rock.

Il Twee non era rock. O forse lo era nel modo in cui solo certe cose delicate riescono a esserlo: con l’ostinazione di chi non si piega, ma non lo grida.

Non era neppure un movimento nel senso classico del termine. Nessun manifesto, nessun proclama, nessuna rivolta annunciata. Solo un costante sottrarsi. Un esistere in minore, fuori scala. Eppure, a guardarci bene dentro, tra quelle chitarre jangly, quei testi che parlano di insicurezza e biciclette, di crush mai consumati, di lettere lasciate a metà, si trova qualcosa di incendiario. Il Twee era il punk del non avere bisogno di sembrare forti. Era la forza della fragilità portata fino al suo estremo, senza filtri, senza cinismo, senza paracadute.

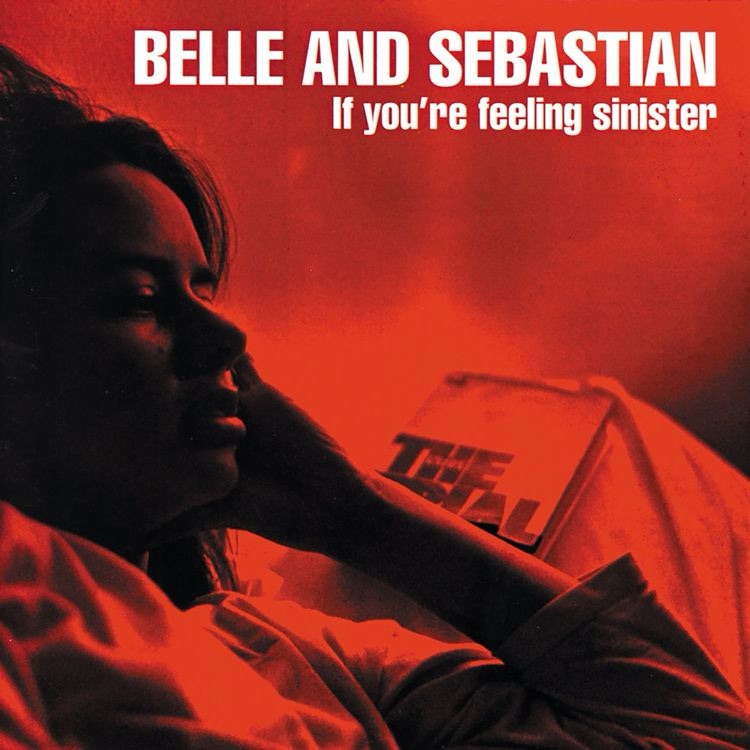

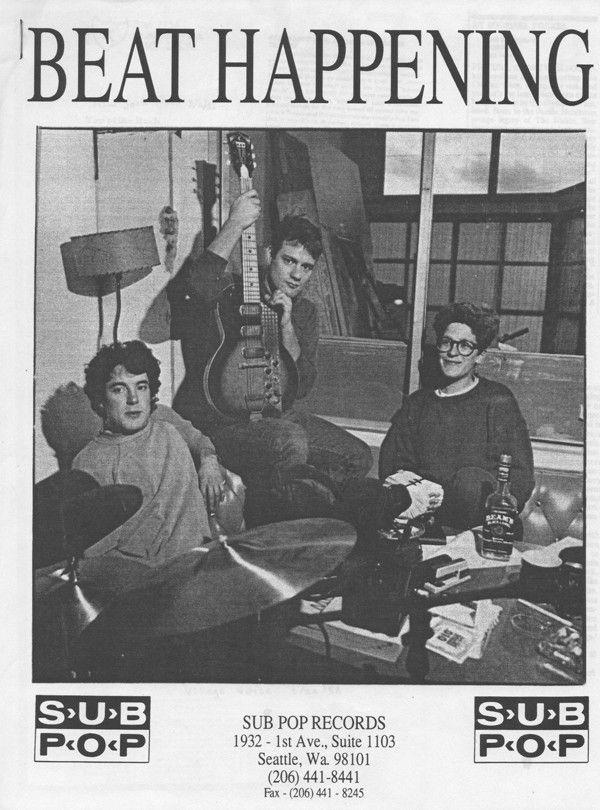

Iniziò con le etichette. Quelle minuscole, invisibili, incollate a mano. Sarah Records a Bristol, K Records nello Stato di Washington. Posti lontani, ma uniti da un filo rosso fatto di cassette, fanzine spedite via posta, dischi stampati in tirature ridicole, concerti nei salotti. C’era gente come The Field Mice, Heavenly, Beat Happening, Tullycraft, Talulah Gosh, Belle and Sebastian — nomi che oggi sembrano usciti da una rubrica sentimentale per adolescenti solitari, ma che allora erano tutto quello che serviva per sapere che non eri solo.

La musica era semplice, quasi infastidita dall’idea di virtuosismo. Non volevano sembrare bravi, volevano sembrare veri. Voci sussurrate, batterie che sembravano giocattoli, chitarre acustiche con corde un po’ allentate. I testi erano diari. Non canzoni, ma confidenze. “Oggi ho pensato a te tutto il giorno”. “Non ho avuto il coraggio di parlarti”. “Quando sorridi sembra tutto meno brutto”. Parole che non erano poesia, ma cura. Antidoti contro l’idiozia spettacolare del mainstream.

Ma la cosa più potente, il cuore incandescente del Twee, batteva nella grafica.

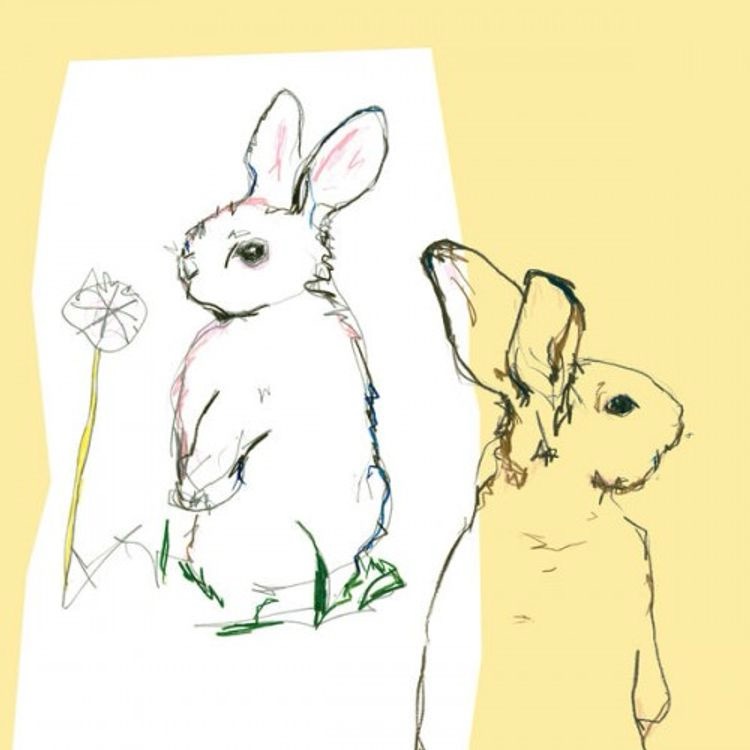

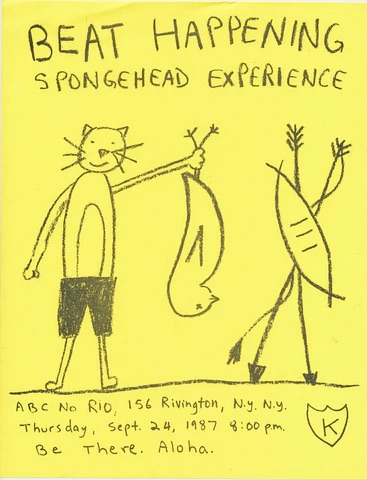

Qui si giocava una partita silenziosa ma feroce, dove ogni copertina era un affronto alla cultura dell’epica visuale. Altro che Photoshop e copertine fighette con font a bastone puliti come sale operatorie. Il Twee era un caos sentimentale e tipografico: foto sfocate di bambini, gatti, biciclette, tazze di tè, disegni tremolanti fatti con la biro, collage di ritagli presi da riviste di giardinaggio anni ’60. Le cover erano lettere d’amore. E spesso lo erano davvero: dietro i dischi c’erano biglietti, messaggi personali, poesie, storie. Come se ogni disco fosse una scatola dei ricordi, un angolo di cameretta da spedire in giro per il mondo.

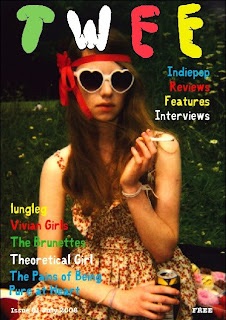

Twee As Fuck Fanzine, n.1, 2008

Le fanzine erano piene di errori, fotocopiate male, scritte con la macchina da scrivere, piegate con le mani. Nessuno cercava la grafica “pulita”. Nessuno voleva il design. Il layout era anarchico, caotico, emotivo. Tutto era storto. I poster erano come lettere d’invito a una festa dove si sarebbe cantato piano. Nessuna promessa di euforia. Solo la possibilità — rara, preziosa — di stare insieme e sentire qualcosa.

Questo era il Twee. Un luogo. Uno spazio mentale, emotivo, estetico. Ma anche politico.

Perché quando tutto ti spinge a vincere, decidere di perdere con eleganza è un atto radicale. Quando il mondo ti urla di essere produttivo, scegliere di restare a letto a leggere poesie di Frank O’Hara è resistenza. Quando ti dicono che devi lottare per emergere, e tu invece scegli di rimanere in silenzio a suonare per quattro amici, hai fatto la tua rivoluzione.

Era queer anche quando non si diceva. Era femminista anche senza proclami. Era anti-maschile in ogni nota, in ogni disegno, in ogni gesto. Una risposta al testosterone culturale che infestava radio, televisione, giornali. E se tutto questo oggi ci sembra normale — se si può essere fragili, dolci, queer, romantici, disfunzionali eppure pubblici — è anche perché qualcuno, vent’anni fa, ha cantato con voce tremante su una base lo-fi in una stanza piena di peluche.

Il Twee non ha inventato niente da zero. Prendeva dal folk, dalla tradizione pop degli anni Sessanta, dalle canzoni per adolescenti e dalle ballate malinconiche. Prendeva anche dal punk, ma lo faceva con uno sguardo timido, portandosi dietro solo l’essenziale: l’autoproduzione, la libertà, la sfiducia nei meccanismi del mercato. Ha subito le influenze del femminismo, dei diari adolescenziali, della letteratura sentimentale, dei fumetti, della moda vintage. Ma in cambio ha restituito qualcosa di inedito: un’etica visiva della vulnerabilità, un’estetica sonora dell’empatia, una sociologia spontanea delle comunità affettive.

Il suo impatto non si è esaurito nei vinili e nelle cassette. È arrivato nei blog personali, nei film indie americani come Frances Ha (2012) di Noah Baumbach, pieni di conversazioni impacciate e biciclette. Ma anche nella cultura queer, nei dischi bedroom pop di artisti nati vent’anni dopo, nelle nuove forme di condivisione emotiva che si muovono tra Tumblr, Bandcamp e TikTok. Oggi si parla di softboy, di cottagecore, di sad girl, ma sotto sotto, in quei pixel vintage e in quelle canzoni da stanza vuota, c’è ancora il cuore del Twee che batte piano.

E allora, che fine ha fatto? È morto?

No. Non muore mai quello che non si è mai imposto. Vive nei margini. Vive nelle lettere lasciate in fondo a un libro. Nei diari illustrati. Nei festival senza sponsor. Nei sorrisi incerti. In quel momento in cui qualcuno ti guarda e capisci che anche lui — o lei, o loro — si è sentito così: piccolo, fuori luogo, innamorato, vulnerabile. Ma vivo. E fottutamente vero.

Il Twee non è mai stato una moda.

È stato un modo di esistere.

E chi ci è passato dentro lo sa.

Sa che si può resistere anche senza combattere.

Che si può urlare senza alzare la voce.

Che si può cambiare il mondo con una carezza, se fatta bene.

E che c’è più punk in una cartolina scritta a mano, spedita a una persona che ami, di quanto ce ne sia in mille canzoni che vogliono spaccare tutto.

CENTRO STUDI EDF

CENTRO STUDI EDF  SHOP

SHOP ABOUT

ABOUT