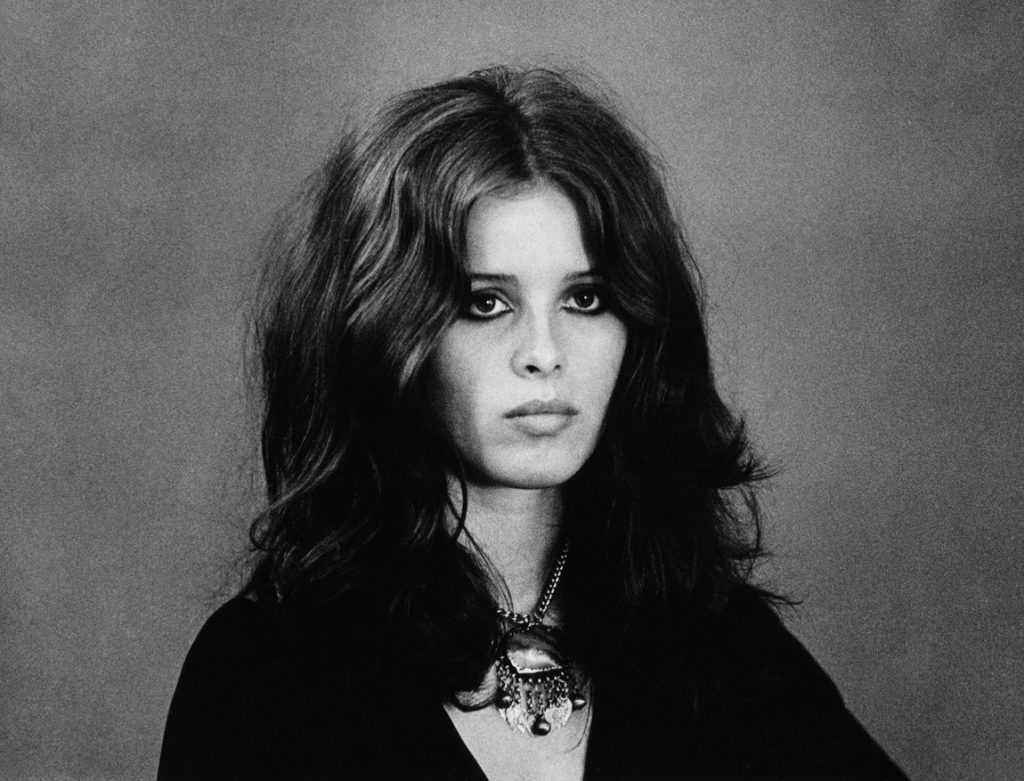

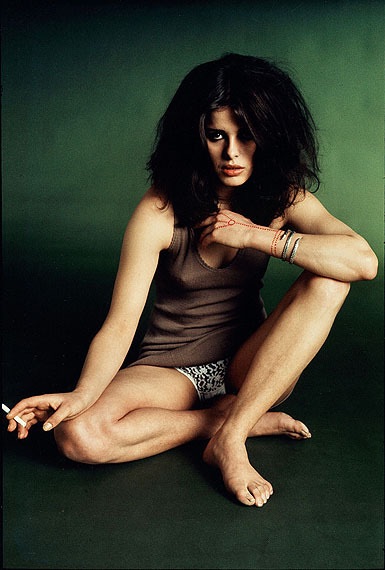

C’è una frase che ha accompagnato per decenni la narrazione (e la mitizzazione) della modella Uschi Obermaier: “Too beautiful to be political.” Eppure, nulla è stato più politico, negli anni Sessanta e Settanta, del corpo di Uschi. Un corpo che non era solo fotogenico… era iconografico. Una figura capace di far collassare la barriera che separa bellezza e militanza, libertà e spettacolo, desiderio e potere. Il suo viso, il suo sguardo disarmante, la sua nudità ostentata senza paura, erano armi di una guerra silenziosa contro le convenzioni borghesi dell’Europa post-bellica.

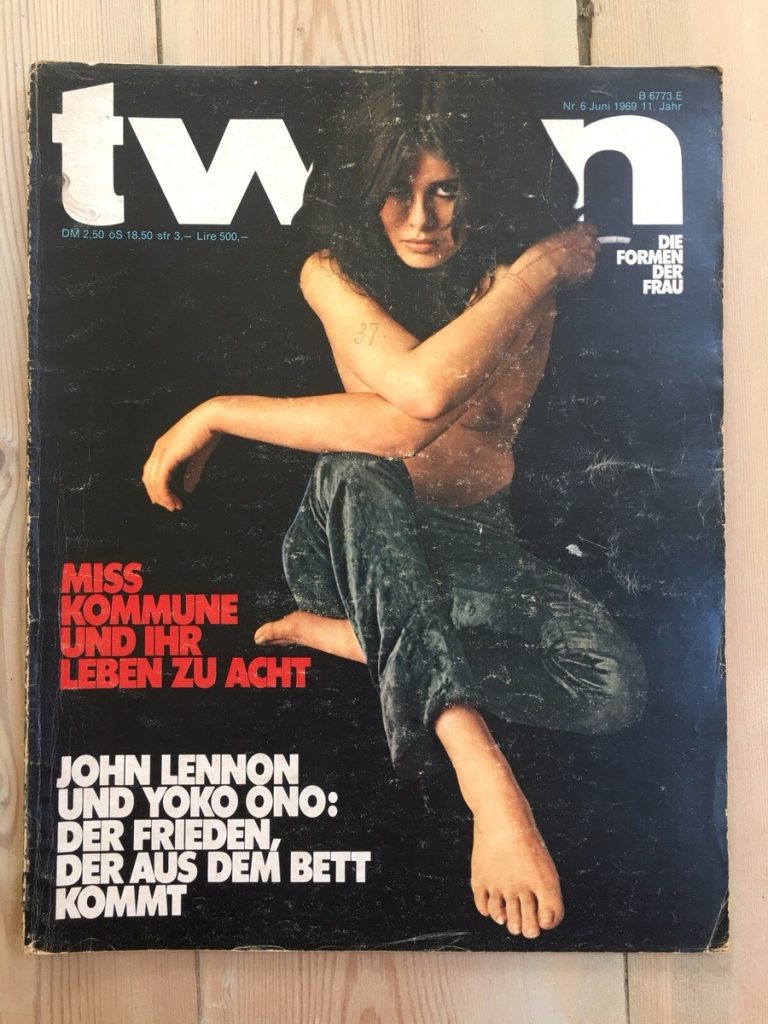

Nata nel 1946 a Monaco di Baviera, in una Germania ancora distrutta e conservatrice, Uschi Obermaier cresce in una famiglia operaia e si avvicina alla fotografia per caso. Ma è la collisione con la scena alternativa e bohémien del Kommune 1 di Berlino a fare di lei la musa della rivolta. Non solo modella, ma figura centrale di un immaginario controculturale che mescolava Marx e Jimi Hendrix, Che Guevara e l’LSD. Uschi divenne famosa per essere la donna più fotografata della Germania, ma la verità è che era anche la meno addomesticabile. Non solo appariva sulle riviste di moda, ma anche sulle barricate. Non solo posava per i più grandi fotografi, ma rifiutava il patriarcato con gesti concreti: sesso libero, nomadismo radicale, rifiuto del matrimonio, viaggi con i Rolling Stones, LSD.

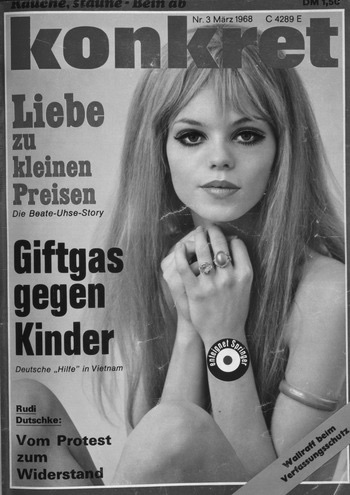

Il suo rapporto con la grafica e l’editoria underground fu diretto e feroce. Le sue immagini, spesso non filtrate, venivano pubblicate su riviste alternative come Konkret, Twen, SPUR, oltre che sulle copertine psichedeliche tedesche più audaci, che cercavano una sintesi visiva tra estetica beat e surrealismo sessuale. La Obermaier fu anche protagonista di innumerevoli poster, fanzine e collage politici. Lontana dal glamour vuoto delle “modelle da rivista”, Uschi si collocava piuttosto nella linea delle agitprop girl, come Jane Fonda ai tempi del Vietnam o Patty Hearst post-conversione armata. Ma con una consapevolezza che ricordava le avanguardie dadaiste e il cinema della Nouvelle Vague: la camera come arma, il corpo come linguaggio.

La sua bellezza fu oggetto di sfruttamento commerciale, ma anche di risemantizzazione. I collage degli anni Settanta la raffigurano spesso come una dea punk, un misto tra Afrodite e Angela Davis, circondata da simboli di pace, acidi, simboli fallici tagliati e ricomposti. Una estetica del sabotaggio, in cui il bello non era sinonimo di conformismo, ma di disintegrazione delle gerarchie. In questo, Uschi si collega visivamente a figure come Anita Pallenberg, Nico e Marianne Faithfull, ma anche a muse underground come Viva di Warhol o Penelope Tree. L’originalità di Uschi sta nel fatto che il suo corpo è stato un editoriale vivente: ogni sua posa, ogni sua fuga, ogni sua relazione (da Rainer Langhans a Mick Jagger, da Keith Richards al surfista Dieter Bockhorn) è stata una frase, un paragrafo, un assalto all’ordine. In un’epoca in cui la bellezza femminile era incasellata tra pubblicità e passività, Uschi Obermaier la trasformò in resistenza iconica.La sua autobiografia, High Times – Mein wildes Leben, è un atto di sabotaggio narrativo: una storia raccontata senza sensi di colpa, senza maschere, senza filtro Instagram. In anticipo di decenni sul femminismo post-porno e sulla body positivity, Uschi dichiarava che non avrebbe mai scambiato la libertà con la carriera. “Non ho mai voluto essere una star. Volevo solo vivere.” E in quella vita, vissuta come performance continua, come arte relazionale estrema, si trova la vera lezione estetica e politica: il corpo non come oggetto da vendere, ma come campo da battaglia. E come manifesto underground, ancora più radicale perché impossibile da incasellare.

CENTRO STUDI EDF

CENTRO STUDI EDF  SHOP

SHOP ABOUT

ABOUT