Ogni tanto, almeno quando mi è possibile, mi piace leggere alcune tesi di laurea, ed oggi ve ne presento una che mi ha particolarmente colpito. Si tratta del lavoro di Ludovica Alpago, che ringrazio molto per la disponibilità, laureatasi in Digital e Graphic Design presso IUSVE Venezia con una tesi dal titolo Il fascino degli errori: progettare un prodotto editoriale come omaggio agli incidenti creativi, relatrice la prof.ssa Anna Saccani.

Il lavoro si propone di indagare il significato dell’errore come una fonte cruciale di innovazione e creatività, contrapponendosi alla diffusa cultura della perfezione e del successo. Di questo lavoro mi piace sottolineare alcuni elementi specifici anche perché spesso li incontro nei miei studi sulla grafica e comunicazione underground. Ma andiamo per punti:

Centralità del Concetto di Errore

La tesi pone l’errore al centro della riflessione come risorsa culturale e progettuale, anziché come mero impedimento. L’autrice si muove in senso contrario rispetto alla visione dominante che stigmatizza l’errore, associandolo a fallimento e incompetenza, e ne propone una reinterpretazione come opportunità per apprendere, scoprire e trasformare, tanto nell’ambito artistico quanto in quello progettuale. Questo approccio interdisciplinare – recentemente letto anche nel libro Elogio dell’ignoranza e dell’errore di Gianrico Carofiglio – intreccia filosofia, pedagogia, estetica e scienze sociali per offrire una riflessione critica e articolata su quella che viene definita la “cultura dell’errore”.

Il lavoro sottolinea come l’errore sia un elemento inevitabile e fondamentale del processo di conoscenza e dell’innovazione in ogni disciplina, dalla scienza alla medicina, dall’educazione alla filosofia. Senza la possibilità di sbagliare, non esisterebbe nemmeno la ricerca della verità, e la scienza, ad esempio, avanza attraverso continui tentativi di smentita. La tesi evidenzia che gli errori, più di ogni altra cosa, “rendono gli uomini amabili”, umanizzandoli e costituendo un passaggio essenziale della nostra evoluzione. È proprio il riconoscere e accettare la nostra fallibilità che ci permette di migliorare e progredire.

Aspetti Creativi dell’Errore

La tesi esplora in profondità come gli “inciampi creativi” possano fungere da motore di innovazione, generando nuove estetiche, linguaggi e narrazioni. Nel campo artistico, in particolare, l’imprevisto, l’incompiuto e persino i fallimenti tecnici hanno spesso rivestito un ruolo cruciale nello sviluppo di movimenti e nella creazione di opere innovative. L’autrice fornisce numerosi esempi storici in cui l’errore si è trasformato in un catalizzatore creativo:

- L’arte del passato: Dalle crepe sulla superficie del Quadrato Nero di Kazimir Malevič, che sono diventate parte fondamentale dell’opera, alla performance Love is in the Bin di Banksy, dove l’autodistruzione parziale ha reso l’opera ancora più iconica.

- Culture non occidentali: Il concetto giapponese di Wabi-Sabi, che esalta l’imperfezione come segno di autenticità e bellezza, e l’arte del Kintsugi, che ripara ceramiche rotte con oro, mettendo in risalto le crepe e trasformandole in parte integrante della bellezza dell’oggetto.

- Movimenti artistici: Le tecniche pittoriche impressioniste, inizialmente criticate ma poi celebrate per la loro innovazione nella rappresentazione della luce e del colore attraverso pennellate evidenti. Le avanguardie come il Dadaismo e il Surrealismo, che hanno trasformato l’errore, l’assurdo e l’accidentale in strumenti di espressione consapevole.

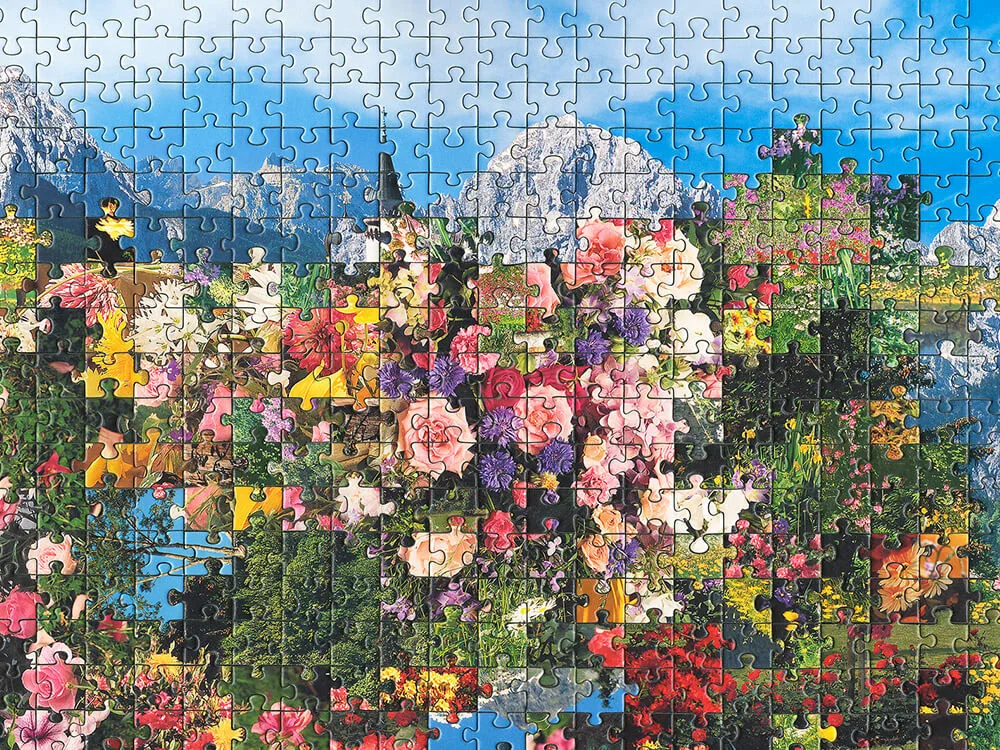

- Design e vita quotidiana: Il lavoro di Kent Rogowski che riassembla pezzi di puzzle commerciali in modi inaspettati, creando immagini frammentate e distorte. Le collezioni di oggetti con errori di fabbricazione di Heike Bolling, che evidenziano l’interazione tra produzione di massa e unicità.

- L’artista e l’errore: La tesi fa riferimento a figure come Vincent Van Gogh, la cui vita e arte sono viste come un elogio involontario ma appassionato dell’errore. Anche la teoria del flow di Mihaly Csikszentmihalyi suggerisce che la creatività emerge attraverso un costante scambio di tentativi ed errori.

Banksy, Love is in the Bin, 2018

Questi esempi dimostrano come l’errore, lontano dall’essere un mero difetto, possa essere un elemento generativo che spinge a riconsiderare i codici tradizionali e a dare vita a nuove visioni e linguaggi espressivi.

L’Errore nelle Controculture Underground: La Glitch Art

La tesi dedica una particolare attenzione alla Glitch Art, un movimento artistico che incarna perfettamente l’idea di controcultura che costruisce i propri linguaggi sull’errore e sul “non corretto”.

Nata tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila con l’espansione dell’era digitale, la Glitch Art si presenta come una delle espressioni più radicali della connessione tra tecnologia, errore e creatività.

Anche in questo caso, il concetto viene sviluppato attraverso alcuni punti:

- Ribaltamento dell’ideale di perfezione: La Glitch Art rovescia l’ideale tecnologico di efficienza e precisione, trasformando bug e malfunzionamenti in strumenti creativi ed estetici. Celebra il caos e l’imprevisto, rendendo il “glitch” non un ostacolo, ma un’occasione di stimolo creativo e una riflessione sull’estetica e l’identità della cultura digitale.

- Radici e evoluzione: Le sue radici affondano nei videogiochi e nella videoarte degli anni Settanta, dove errori grafici e anomalie tecniche cominciarono a rivelare un potenziale visivo. Già figure come Marcel Duchamp, con il suo Nudo che scende le scale, n. 2, avevano anticipato l’estetica del malfunzionamento, con effetti visivi paragonabili a quelli di una scheda grafica danneggiata.

- Critica culturale e politica: La Glitch Art è più di una mera sperimentazione estetica; è una forma di critica culturale che infrange l’illusione digitale, rivelando la struttura nascosta del codice e la fragilità dei sistemi informatici. Essa “rende visibile l’invisibile” e invita a riflettere sul rapporto tra uomo e tecnologia, tra controllo e caos, tra naturale e artificiale. Assume un valore politico e sociale, denunciando la fallibilità del sistema e decostruendo l’idea di perfezione associata al digitale.

Marcel Duchamp, Nude Descending a Staircase, No.2, 1912

L’autrice conclude il suo progetto con la realizzazione di una fanzine intitolata dis.connect, che è un omaggio tangibile a questa estetica dell’errore. La fanzine celebra l’imperfezione tramite un reportage visivo di “errori urbani” (manifesti strappati, graffiti sbiaditi, segnali deteriorati) reinterpretati in chiave glitch, utilizzando soluzioni grafiche sperimentali e materiali non convenzionali. Questo prodotto editoriale, pensato per la Generazione Z – un pubblico cresciuto tra l’analogico e il digitale e sensibile ai linguaggi alternativi – è un vero e proprio manifesto dello sbaglio, incoraggiando l’intervento manuale e la sperimentazione, e proponendosi come “atto di libertà” contro la ricerca di perfezione tecnica.

La struttura narrativa della fanzine stessa, con capitoli come INPUT, ERROR, CRASH e SILENCE, simula il ciclo di vita di un errore digitale, rendendo l’errore non solo un soggetto, ma la sua stessa forma espressiva.

Concludo sostenendo che la bella tesi di Ludovica Alpago offre una visione profonda e stimolante dell’errore, non come qualcosa da nascondere o evitare, ma come una potente forza creativa e un linguaggio espressivo autentico, particolarmente rilevante nel contesto delle controculture underground e della Glitch Art che hanno saputo orgogliosamente elevare il “non corretto” a principio estetico e critico.

CENTRO STUDI EDF

CENTRO STUDI EDF  SHOP

SHOP ABOUT

ABOUT