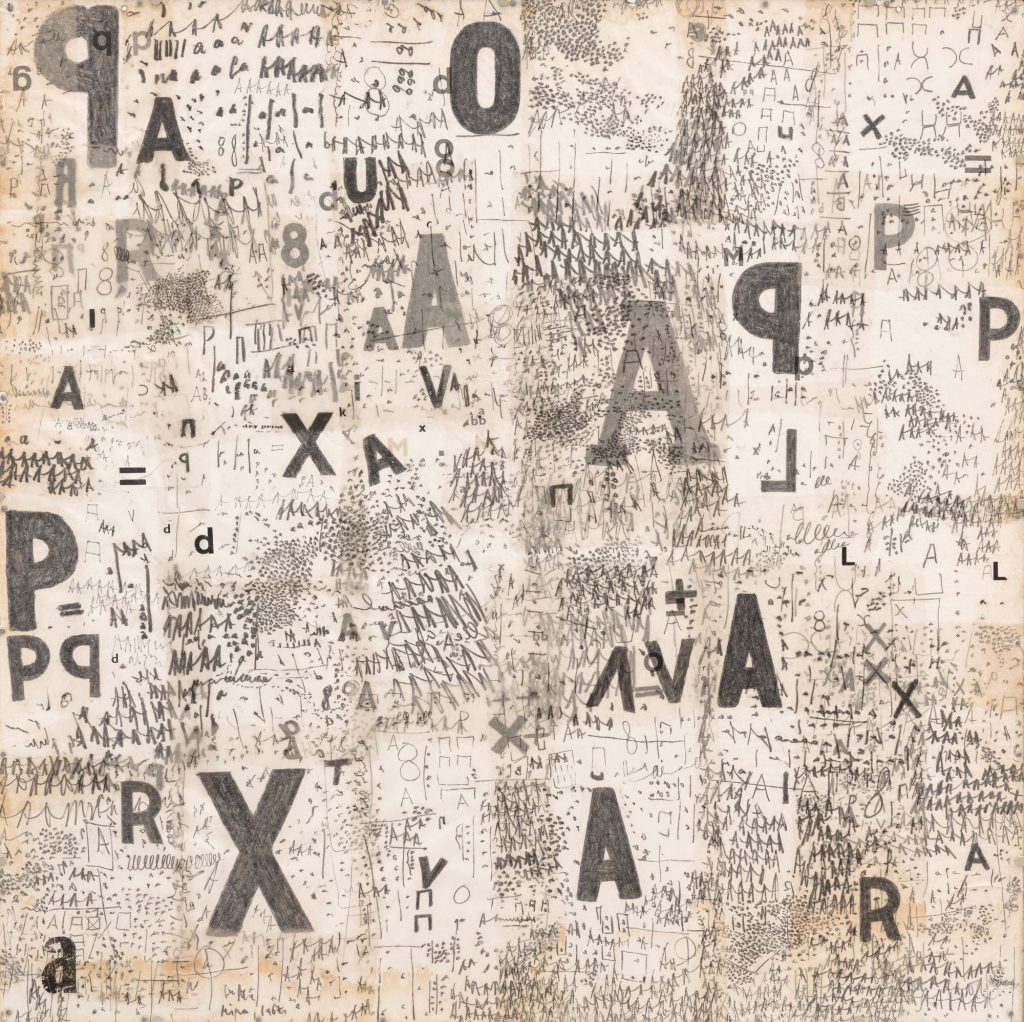

Armando Petrucci, quando studiava le grafie marginali, i graffiti incisi sulle pareti delle chiese medievali o le minute quotidiane scritte da mani inesperte, sapeva di confrontarsi con un fenomeno che andava oltre l’aspetto tecnico della scrittura. Per lui la scrittura era un atto sociale, un gesto che raccontava non solo chi sapeva leggere e scrivere, ma anche chi era escluso, chi restava muto e invisibile. In questo sguardo, che faceva della paleografia non una scienza polverosa ma una lente viva per interpretare i rapporti di potere, c’è un’anticipazione di quello che accade nei secoli più vicini a noi con la storia della stampa non ufficiale, con le pubblicazioni clandestine e con l’universo della stampa underground.

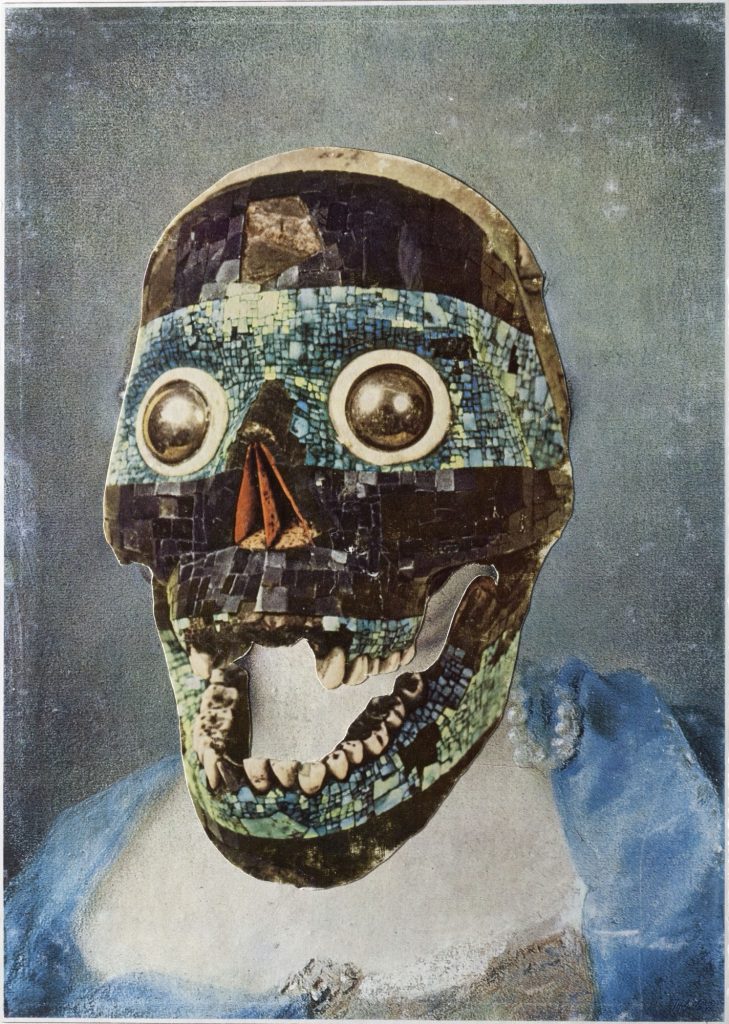

Hans Bellmer

Se la scrittura medievale aveva i suoi confini segnati dal monopolio del clero e dal privilegio delle cancellerie, la stampa ha rappresentato per secoli lo strumento più potente di diffusione del sapere, ma anche il più sorvegliato. Ogni regime, ogni potere consolidato, ha sempre cercato di controllarla. La bellezza della stampa underground nasce proprio da questa tensione: si scrive, si stampa, si diffonde nonostante le interdizioni, contro la censura, per dare voce a ciò che non trova spazio nei circuiti ufficiali. È la stessa dinamica che Petrucci vedeva nella scrittura dei margini: chi non possiede i canali dominanti inventa un proprio modo di incidere il segno, di lasciare una traccia.

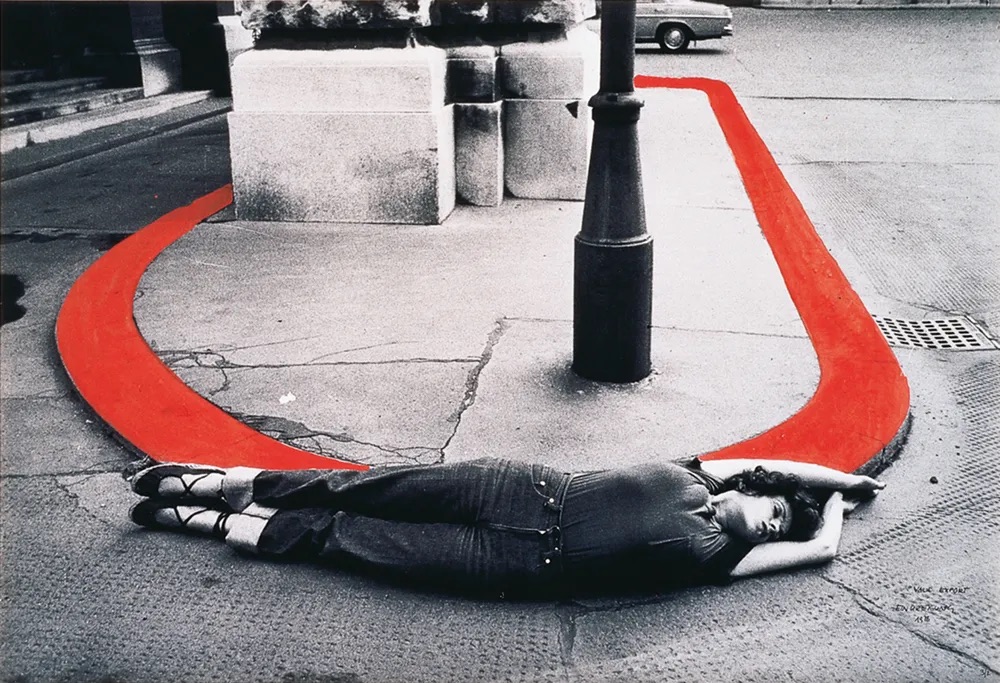

La stampa clandestina, che sia quella politica durante i regimi autoritari o quella controculturale degli anni Sessanta e Settanta, ha la sua forza nel ribaltare le gerarchie della comunicazione. Non nasce per perfezione tipografica, non si fonda sull’autorità delle grandi case editrici, ma sul desiderio urgente di testimoniare. Si tratta di un’arte povera, talvolta improvvisata, che proprio per questo conserva una verità più schietta. È la materializzazione cartacea di un dissenso, e al tempo stesso è l’affermazione di un’identità collettiva.

Jiří Kolář

Guardare a un foglio ciclostilato degli anni Settanta, alle sue righe storte, all’inchiostro che sbava, è un po’ come leggere i graffiti su una pietra medievale: non conta tanto la forma, quanto il gesto che vi si condensa. È il segno di un’esigenza di comunicare, di un’urgenza che supera le barriere tecniche. Ed è qui che si capisce la bellezza della stampa underground: nella sua fragilità, nella sua provvisorietà, nell’essere destinata a circolare in poche mani e proprio per questo a costruire comunità.

L’eredità che possiamo trarre dall’approccio di Petrucci è allora questa: la scrittura, e per estensione la stampa, non è mai un fatto neutro. Ogni parola messa su carta, ogni carattere impresso, racconta un rapporto di forza, una scelta, un atto di resistenza o di adesione. La stampa underground diventa così la prosecuzione moderna di quella lunga storia di scritture marginali che attraversa i secoli, e che hanno sempre avuto la stessa funzione: dare voce a chi non ce l’ha, fissare nel segno l’ostinazione di esistere.

Ciò che commuove, e che affascina, non è soltanto il contenuto dei fogli sotterranei, ma il loro esistere stesso. Sapere che qualcuno, in un seminterrato o in una tipografia improvvisata, ha deciso di rischiare pur di scrivere, di stampare, di diffondere, restituisce al nostro presente un senso di dignità e di coraggio. È questo, forse, che rende la storia della stampa underground non solo importante, ma anche bella: ci mostra che la parola, quando è libera e ostinata, riesce sempre a trovare il modo di circolare, e che ogni foglio, anche il più fragile, può contenere il respiro di una rivoluzione.

Mira Schendel

CENTRO STUDI EDF

CENTRO STUDI EDF  SHOP

SHOP ABOUT

ABOUT