Shindig! non è soltanto una rivista di musica: è una piccola impresa di recupero della memoria sonora e un caso esemplare di come la stampa underground possa crescere senza perdere la pelle artigiana che l’ha generata. Se pensi alla storia della controcultura stampata — dai fogli politicizzati degli anni Sessanta alle fanzine fotocopiate del punk — Shindig! si colloca come un ponte fra il culto collezionistico del vinile e la voglia contemporanea di narrare i contesti culturali più sotterranei con voce autorevole ma non accademica.

La testata nasce da un’operazione tipica del circuito DIY: un fanzine costruito da appassionati, fatto di conoscenza minuta, contatti con musicisti e collezionisti, e di una comunità che scambia cassette, dischi e segnalazioni. Questo atteggiamento resta il DNA della rivista anche quando la forma evolve verso un prodotto più curato e distribuito.

La storia prende forma all’inizio degli anni Novanta, in un’Inghilterra ancora percorsa da onde di revival garage e psichedelia. È il 1992 quando Jon “Mojo” Mills, allora ventenne, mette insieme un piccolo fanzine fotocopiato dal titolo Gravedigger. Stampato in poche decine di copie, con grafiche da ritaglio e testi densi di nomi oscuri e recensioni maniacali, il foglio è interamente dedicato al garage-punk più grezzo, ai gruppi che non trovavano spazio sulle riviste di settore tradizionali. Attorno a Mills si forma presto un nucleo di collaboratori destinato a diventare stabile: Andy Morten, musicista e grafico, che porterà alla rivista una sensibilità visiva più strutturata, e un network di scrittori, collezionisti e fotografi di scena che forniranno materiale unico.

Nel 1994 Gravedigger cambia pelle e nome: diventa Shindig! — un richiamo ironico e affettuoso all’omonimo show televisivo americano degli anni Sessanta, quasi a dichiarare apertamente la volontà di scavare nel patrimonio pop e psichedelico di quell’epoca.

Per oltre un decennio la rivista resta una produzione semi-artigianale, pubblicata con cadenza irregolare, ma sostenuta da un pubblico fedele di appassionati. Il salto arriva nel 2007, quando un accordo con la piccola casa editrice Volcano Publishing consente a Shindig! di trasformarsi in un magazine a colori, distribuito a livello nazionale e internazionale. È un passaggio delicato: la redazione mantiene il controllo editoriale, ma la periodicità cresce e la tiratura si amplia. Nel 2015 la relazione con Volcano si incrina: l’editore tenta di lanciare una nuova rivista, Kaleidoscope, incorporando il marchio Shindig! senza il consenso dei fondatori. Mills e Morten reagiscono pubblicamente difendendo il nome e l’identità della testata; il risultato è la transizione verso un nuovo editore, Silverback Publishing, che dal 2015 ne cura l’uscita. Da allora Shindig! è diventata mensile (dal 2017), senza perdere il gusto per le storie laterali, gli approfondimenti monografici e una grafica che ancora oggi porta tracce evidenti delle sue origini fanzinare.

Il protagonista più riconoscibile di questa storia è Jon “Mojo” Mills — la figura dell’editore che parte dal basso, conosce i dettagli ossessivi dei cataloghi discografici e costruisce attorno a sé una redazione di consulenti, storici non ufficiali e scrittori appassionati. Accanto a lui, la rete di collaboratori e co-editor che hanno mantenuto viva la voce della rivista ha trasformato una pratica da nicchia in un progetto editoriale stabile: una comunità che, pur professionalizzandosi, non rinuncia all’ethos da fanzine. Nel percorso editoriale si nota la classica transizione di molte esperienze underground: dall’autoproduzione a stampa sporadica a edizioni regolari e una distribuzione che attraversa negozi indipendenti, abbonamenti internazionali e piattaforme digitali; oggi Shindig! è pubblicato e venduto in formati che testimoniano questa maturazione.

Il contesto culturale che Shindig! rappresenta è duplice: da un lato c’è la nostalgia attiva per gli anni Sessanta e Settanta — non la nostalgia come esercizio estetico passivo, ma come ricerca critica di scene marginali, scarti e deep cuts; dall’altro c’è l’interesse per la genealogia delle sonorità underground, dai gruppi garage ai cantautori dimenticati fino ai revival psichedelici contemporanei. Questo doppio registro lo rende particolarmente adatto a un pubblico giovane che cerca autenticità narrativa — storie che spiegano perché una certa canzone suona come suona, chi l’ha prodotta, e quale contesto sociale o subculturale l’ha resa possibile. Shindig! si pone quindi tra il saggio popolare e il fanzine, parlando tanto ai collezionisti quanto ai neofiti curiosi.

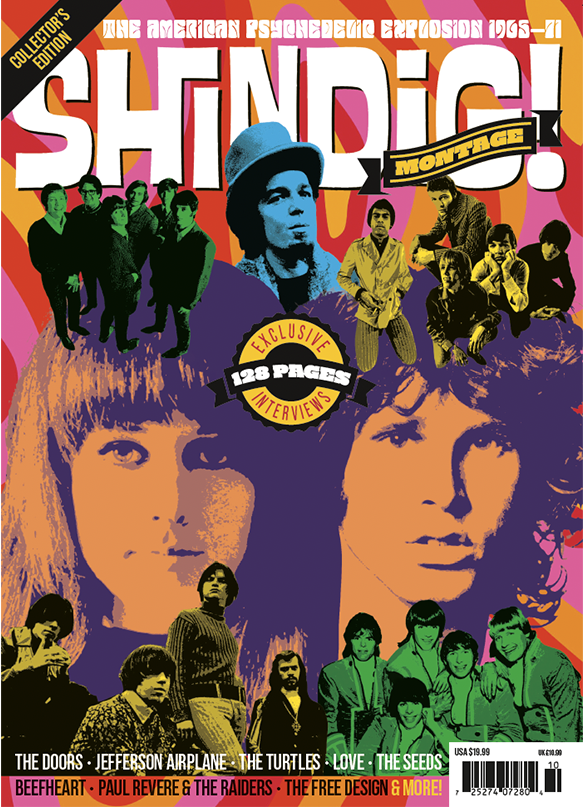

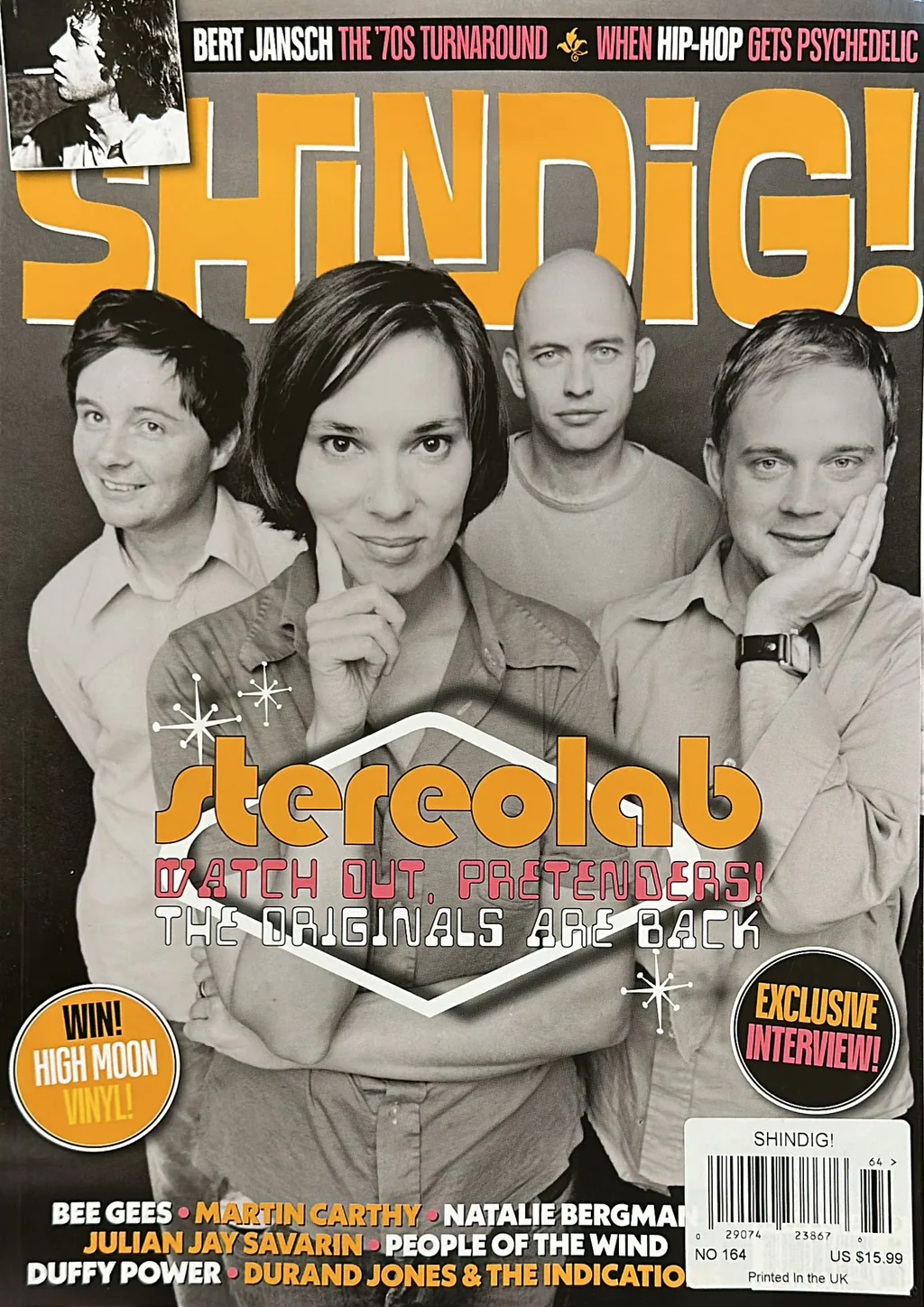

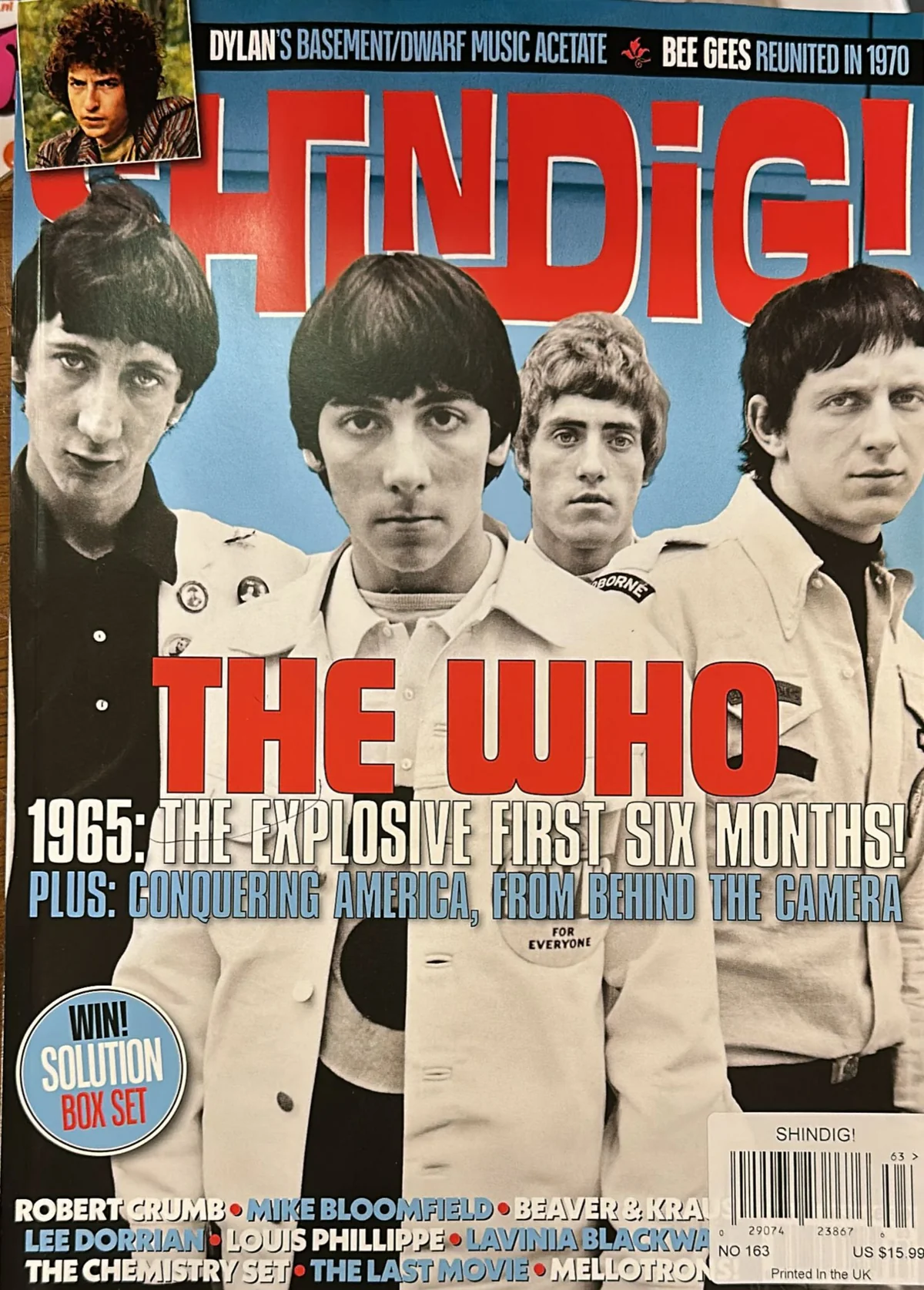

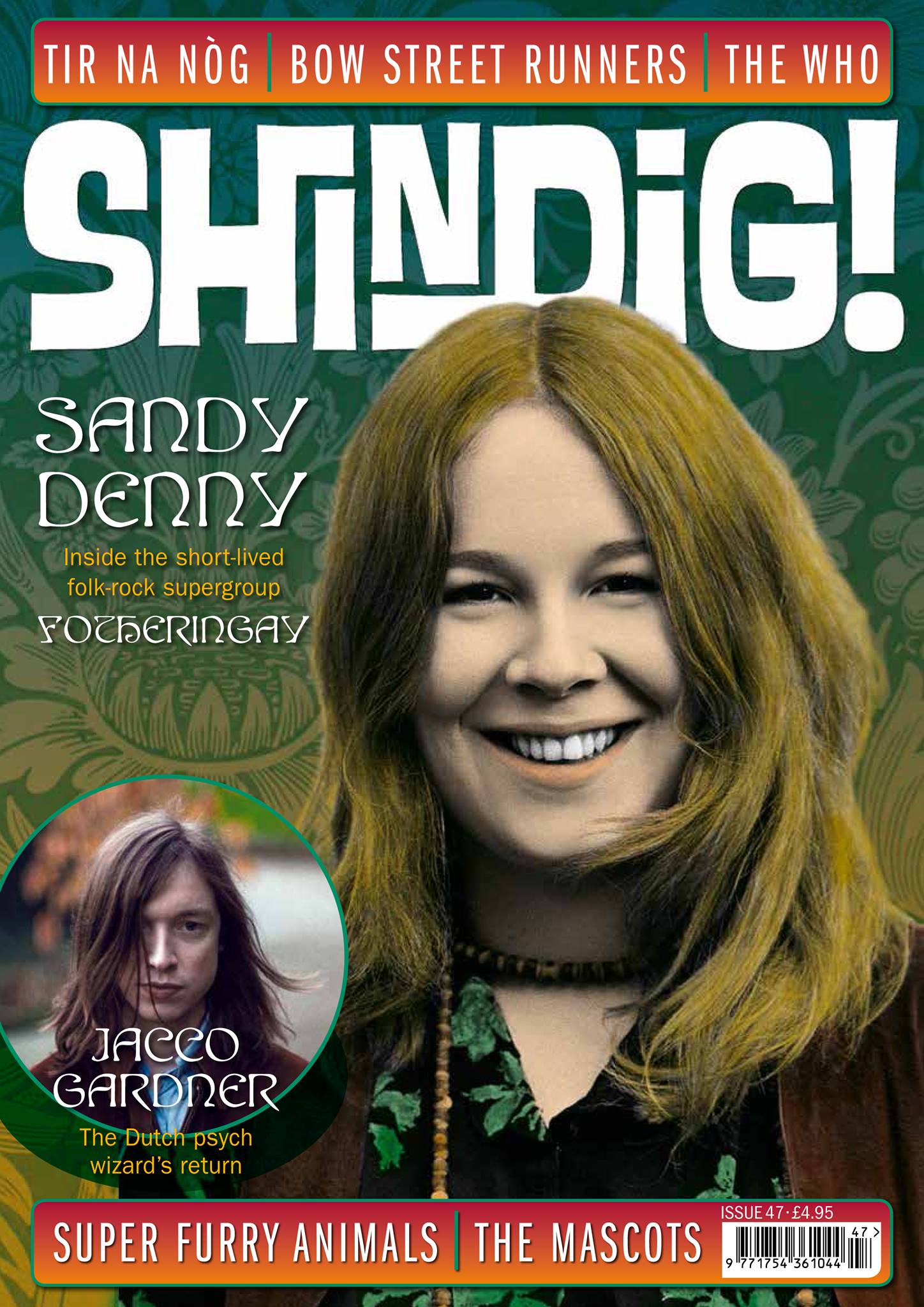

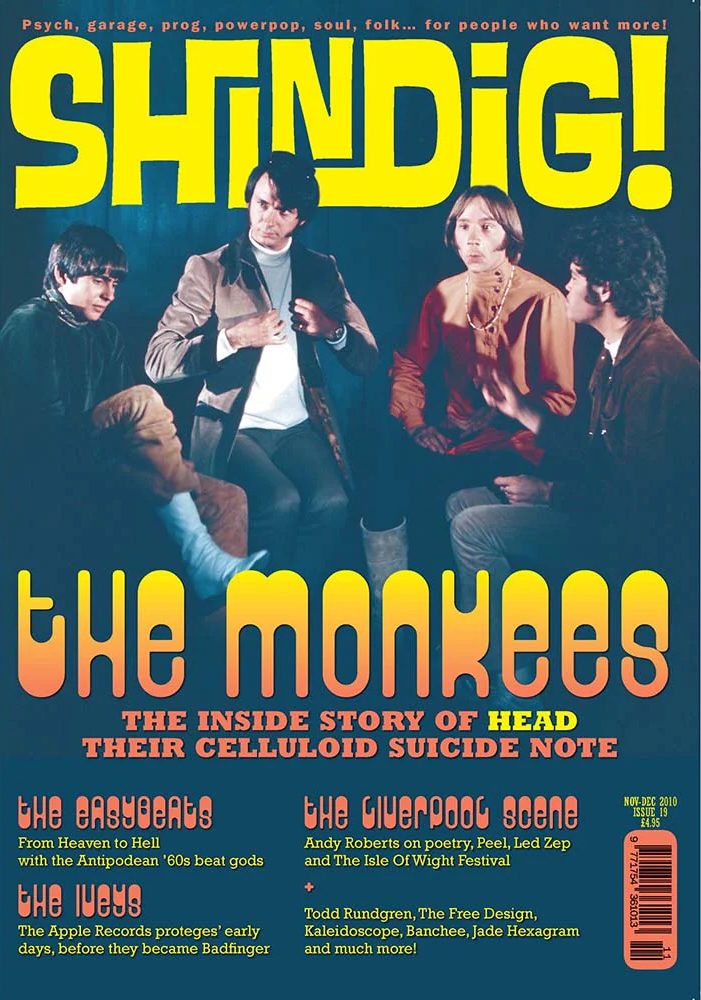

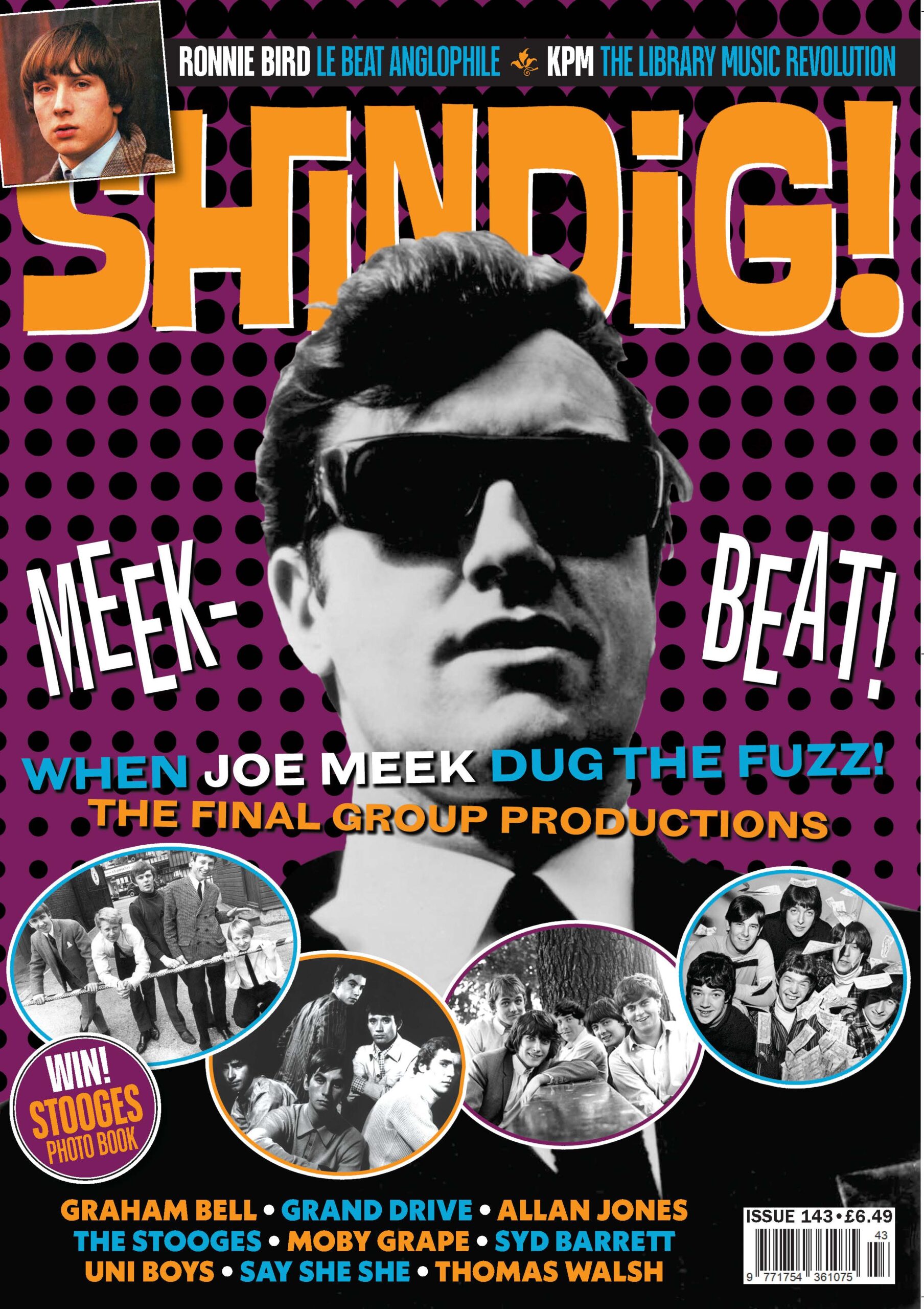

Dal punto di vista grafico il percorso di Shindig! è, in piccolo, la storia stessa della grafica underground degli ultimi trent’anni: all’inizio troviamo l’ergonomia del fotocopiato — xerox, collage, titoli scritti a mano o con font imitanti le macchine da stampa amatoriali — eredità diretta delle fanzine punk e delle photocopy-zines che privilegiavano il contenuto e la velocità di circolazione rispetto alla lucentezza della carta. Man mano che la rivista guadagna mezzi, la veste si colora: le copertine diventano piena tinta, la fotografia d’archivio è riprodotta in qualità alta, ma la grafica conserva elementi del primitivo: impaginazioni che sembrano ancora ritagliate, giochi di sovrapposizione tra foto e titoli, e una masthead – il logo SHINDIG! – che spesso si presenta come un blocco compatto e immediato, tema visivo che richiama l’energia pop-art e la tipografia dei poster musicali degli anni Sessanta. È una scelta estetica non banale: si cura la qualità della stampa senza dissimulare il carattere artigianale dell’origine. Per farti un’immagine pratica, guarda le copertine recenti: grandi ritratti o composizioni centrali, titoli di copertina come bande che sovrastano l’immagine, e colori saturi che rimandano tanto alle edizioni patinate quanto ai poster psichedelici del passato.

Nel più vasto albero genealogico della grafica underground, Shindig! rimane un esempio di ibridazione. Da una parte attinge al patrimonio visivo della controcultura sessantottina — poster psichedelici, collage situationisti e l’uso espressivo della fotografia documentaria — dall’altra incorpora la sobrietà tipografica e la leggibilità necessarie a una rivista moderna. Questo mix è riconducibile a due tendenze storiche: la prima è l’estetica del détournement e della sovversione visiva (che porta con sé il gusto per il montaggio e la frattura della pagina); la seconda è la lezione delle riviste musicali mainstream che hanno saputo sistematizzare le informazioni con griglie, colonne e gerarchie visive, garantendo al lettore un’esperienza di lettura agevole. Shindig! occupa lo spazio intermedio: non sacrifica l’irregolarità che segnala autenticità e non rifiuta gli strumenti tipografici che danno credibilità e circuito di vendita.

La lezione di Shindig! è duplice e concreta. La prima è che l’underground non è necessariamente incompatibile con la professionalità: la cura per la carta, la qualità della fotografia, la regia redazionale non snaturano una pratica autonoma, la rendono piuttosto più resistente e capace di arrivare a nuove platee.

La seconda è che la forma stessa — quell’equilibrio tra segni grezzi e impaginazione studiata — comunica un messaggio: la storia non è una vetrina patinata ma un organismo vivo, fatto di scarti, resti e scoperte. Leggere Shindig! significa farsi guidare da chi ha trasformato la passione per dischi rari e storie sotterranee in una pratica editoriale che parla a chi vuole capire, collezionare e, magari, fare a sua volta. In un’epoca in cui tutto è accessibile ma poca cosa viene contestualizzata, riviste come questa ricordano che il valore culturale sta nell’ordito: storie raccontate con cura, grafiche che parlano tanto di passato quanto di presente, e una comunità che non smette di cercare.

CENTRO STUDI EDF

CENTRO STUDI EDF  SHOP

SHOP ABOUT

ABOUT