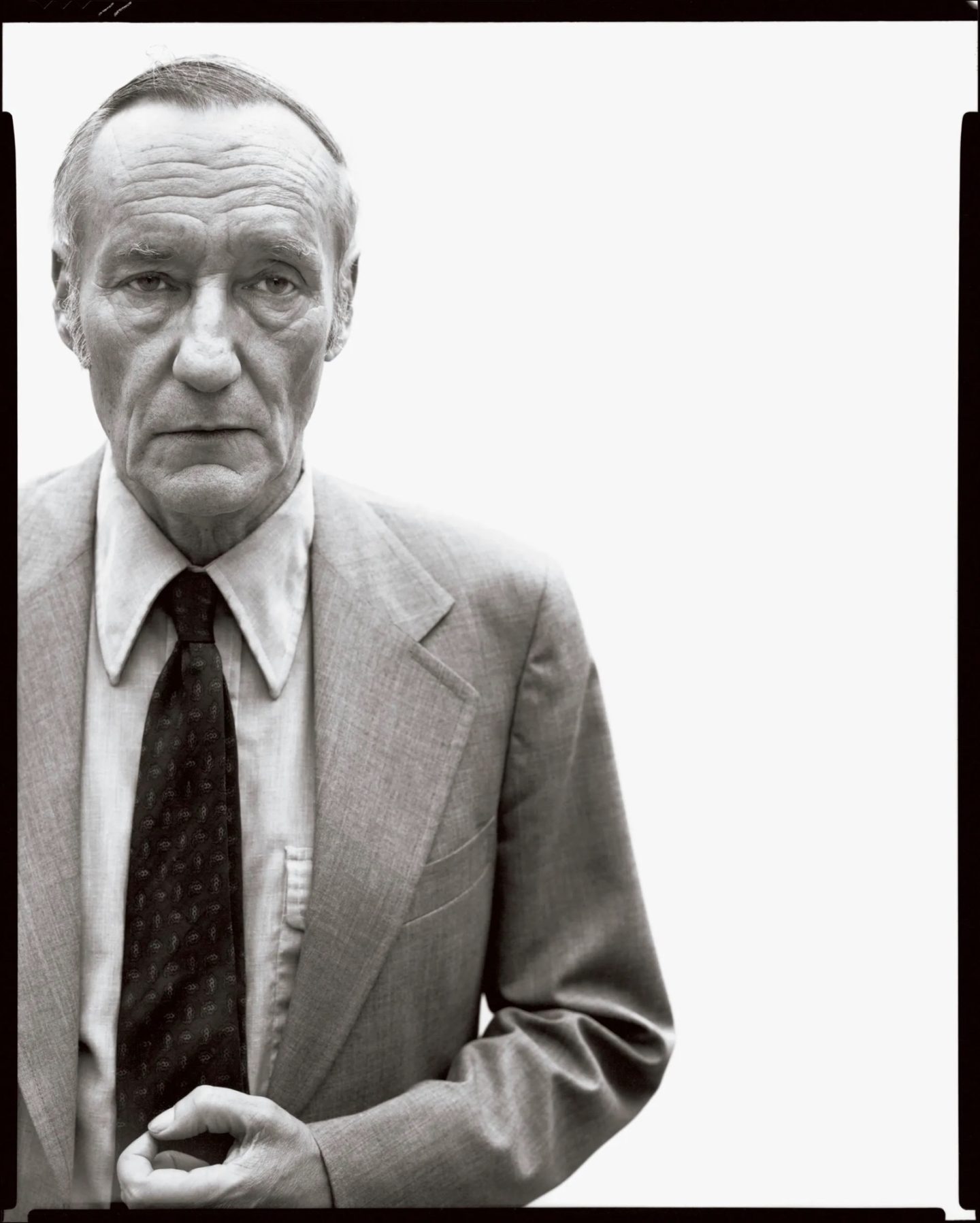

Era fatale, quasi un destino scritto nelle stelle nere della dissoluzione e della lucidità estrema, che William Burroughs si innalzasse a figura totemica, a vero e proprio archetipo dell’intera storia dell’underground. Non si tratta di una mera etichetta biografica o di una compiacente affiliazione alla Beat Generation, di cui pure fu, per dirla con un lessico familiare, un inquietante padre spirituale. La sua influenza, la sua irradiazione, poggia su pilastri che sono insieme teorici e di una praticità devastante, un’alchimia che ha plasmato un modo d’essere e di creare alternativo, o meglio, contro il sistema.

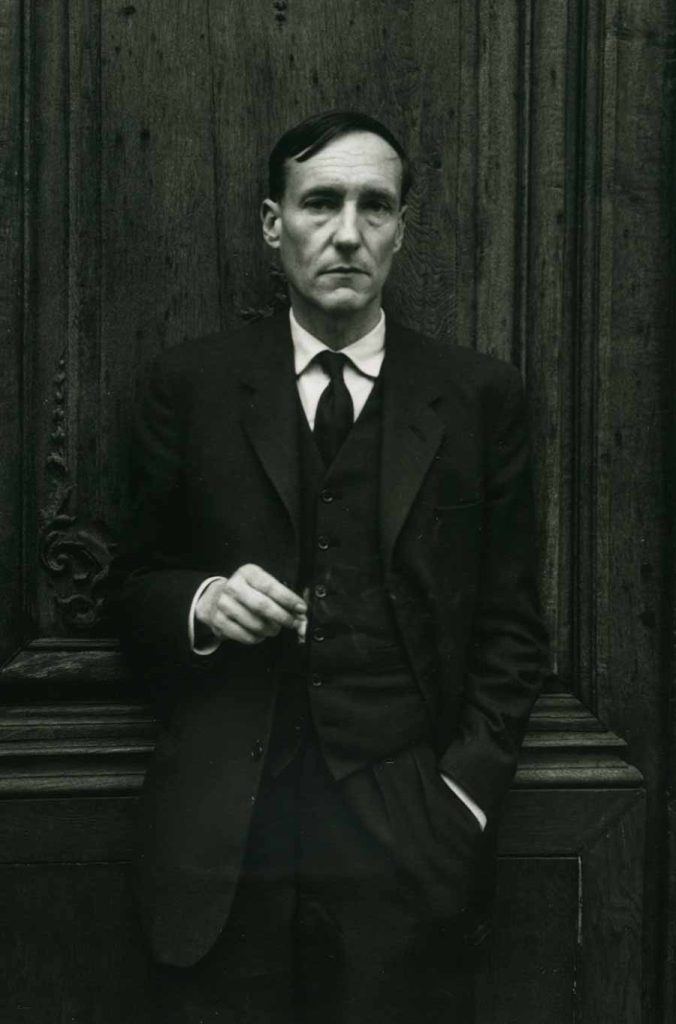

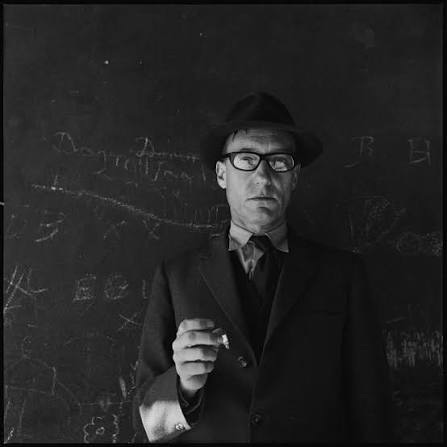

Sul piano teorico, Burroughs ha operato una vera e propria demolizione del linguaggio come strumento di controllo e di conformismo. Il suo lavoro non è stato solo racconto di mondi marginali, ma l’applicazione chirurgica di una filosofia: il linguaggio, la word, è un virus che inocula nella mente il potere, il bisogno, la sottomissione. Egli non si è limitato a denunciarlo; ha inventato i meccanismi per smantellarlo dall’interno. La tecnica del cut-up, sviluppata con Brion Gysin, non è un capriccio stilistico, ma un atto di sabotaggio ontologico. Tagliare e ricombinare frammenti di testo, di giornali, di discorsi, significava distruggere la linearità narrativa e, con essa, l’autorità della narrazione ufficiale che legittima il potere costituito. Questa tecnica, in fondo, è la traduzione letteraria del principio di anarchia estetica che anima l’underground: la verità non è data, ma va scissa e ricostruita in una molteplicità di prospettive, spesso allucinate e disturbanti, come in un caleidoscopio di verità proibite.

La praticità di tale eredità, poi, si manifesta nell’incarnazione stessa di una vita condotta ai margini e in aperta sfida alla morale borghese. Burroughs non ha solo scritto dell’underground, ne è stato il geografo e l’abitante più radicale. La sua esplorazione della tossicodipendenza in opere come Junk e Pasto nudo non ha avuto il tono del reportage moralistico, ma la spietata oggettività di uno scienziato che analizza il meccanismo del bisogno come metafora di ogni forma di controllo sociale. Questo sguardo, crudo e non giudicante sulle zone d’ombra dell’esistenza – dalla droga all’omosessualità, dalla violenza alla perversione – ha offerto all’underground la sua epica priva di filtri, la sua contro-mitologia necessaria per resistere all’ipocrisia del mainstream. Il suo nomadismo esistenziale, da New York a Tangeri, passando per l’America Latina, lo ha reso un uomo senza fissa dimora morale, un’interzona vivente, concetto che definisce l’habitat prediletto di ogni cultura che si oppone al centro.

L’influenza del suo metodo, oltre il puro campo letterario, si è diffusa per contagio, come un virus creativo di cui Burroughs parlava, contaminando la musica rock – da David Bowie a Kurt Cobain, per citare solo due icone – e le arti visive, fornendo la grammatica per una ribellione creativa che usa il frammento, il collage, la disarticolazione, per esprimere il dissenso. Per l’underground, Burroughs è l’uomo che ha fornito sia l’arsenale teorico per decostruire la realtà percepita, sia l’esempio di una vita vissuta come opera d’arte e come atto permanente di rivolta contro il Moloch del conformismo. È in questo cortocircuito tra la sperimentazione stilistica più estrema e l’immersione senza rete nel fango della realtà negata che si cristallizza il suo ruolo di faro irrinunciabile per chiunque cerchi una via d’uscita dal labirinto del controllo.

CENTRO STUDI EDF

CENTRO STUDI EDF  SHOP

SHOP ABOUT

ABOUT