Il concetto di “ritmo”, inteso come scansione temporale e dinamica del movimento, a mio avviso riveste una centralità simbolica e strutturale nella nostra storia politica e culturale. Dai rituali arcaici fino alle moderne strategie di comunicazione, il ritmo ha sempre rappresentato un elemento che oscilla tra ordine e caos, un mediatore tra stabilità e trasformazione. Oggi, la sua declinazione credo sia interessante andarla a cercare nei termini di accelerazione e flusso che sembrano influenzare le dinamiche politiche in cui la modulazione della velocità diviene sia strumento che ideologia, con profonde implicazioni sulla democrazia e sulle relazioni sociali.

La velocità come paradigma: dal Futurismo al Tecnocapitalismo

La fascinazione per la velocità come espressione del progresso e della potenza ha radici profonde nel pensiero moderno. Il Futurismo, movimento artistico e politico nato italianissimo agli inizi del Novecento, esaltava la velocità, la macchina e il dinamismo come simboli della rottura con il passato. Marinetti e i suoi seguaci vedevano nell’accelerazione la promessa di una società rigenerata, un mondo in cui l’inerzia e la lentezza venivano sostituite da un impulso continuo verso il nuovo.

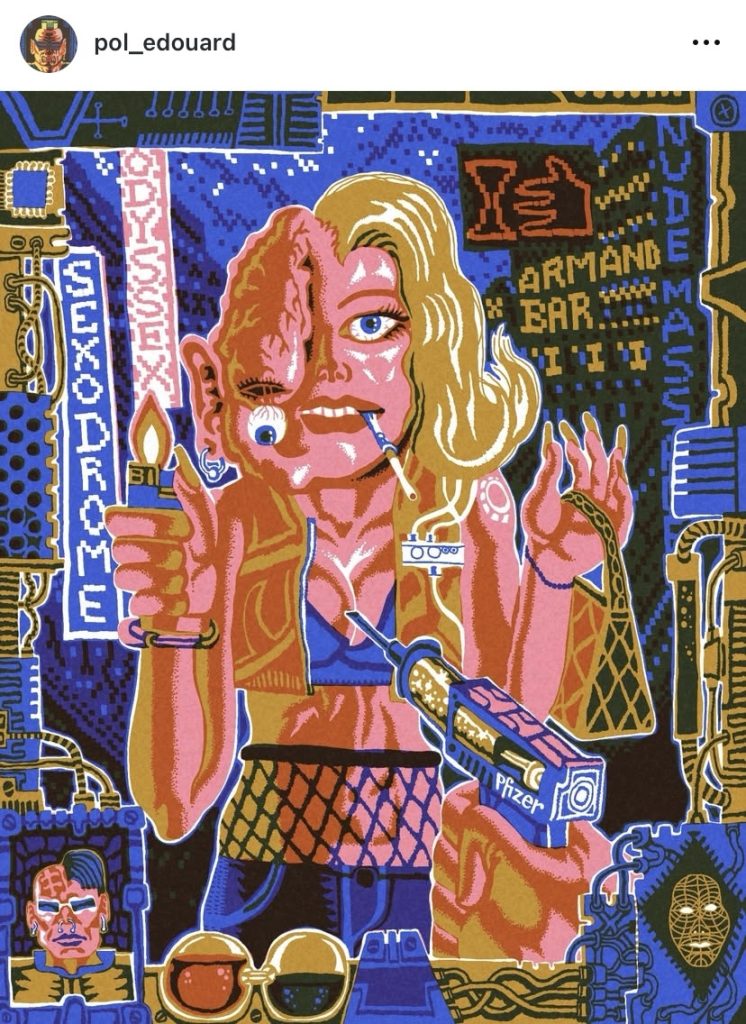

Oggi, questa stessa pulsione sembra incarnarsi nella figura di Elon Musk, che incarna un’idea politica ed esistenziale di accelerazione infinita. Progetti come SpaceX e Neuralink non sono solo tentativi tecnologici, ma anche visioni di un futuro in cui l’umanità si libera dei suoi limiti attraverso il dominio della tecnica. Tuttavia, questa corsa verso l’illimitato schizofrenico che sotto alcuni aspetti strizza l’occhio a certe teorie provenienti dalla Cybernetic Culture Research Unit CCRU, comporta un gustoso paradosso: la velocità come strumento di semplificazione. Il ritmo accelerato elimina infatti, se ci penate bene, ciò che è superfluo, mira all’efficienza massima ma, allo stesso tempo, alla riduzione dei processi complessi.

Semplificazione e attacco alla democrazia

L’accelerazione non è solo un fenomeno tecnologico, ma anche un’ideologia politica. La semplificazione diventa il principio organizzativo di un mondo in cui tutto deve essere immediatamente comprensibile, accessibile e funzionale, in taluni casi ci basta solo averne la percezione. Questo processo colpisce le strutture democratiche, che si basano sulla deliberazione, sulla molteplicità di prospettive e sulla complessità. In una società ossessionata dalla velocità, la democrazia non solo risulta superflua, ma addirittura ci appare come un disturbo. Lenta, inefficace, inadatta a rispondere alle esigenze di un mondo che qualcuno definisce iperconnesso, anche se si tratta di connessioni parziali: umano-macchina, non certo umano-umano.

Il populismo contemporaneo rappresenta un sintomo abbagliante di questa dinamica. La richiesta di “eliminare i freni” – intesi come regolamenti, controlli e istituzioni – risponde al desiderio di un ritmo politico più rapido, che promette soluzioni immediate e semplici. Si tratta di un processo rapido, di una deriva a cui assistiamo spettatori paganti, che vede il progressivo svuotamento, l’erosione corrosiva, dei processi democratici e una centralizzazione del potere decisionale.

Ritmo e flusso: il parallelo con il basket dei Golden State Warriors

La metafora del basket, in particolare lo stile di gioco dei Golden State Warriors di Steve Kerr, offre un’immagine potente del concetto di ritmo e flusso. La filosofia del pace and space – velocità e spaziatura – adottata dalla squadra non è solo una strategia tecnica, ma un vero e proprio paradigma culturale: il movimento continuo, la coordinazione rapida e l’eliminazione delle pause. Questo stile, incarnato dagli Splash Brothers (Steph Curry e Klay Thompson) esemplifica un sistema in cui il ritmo non si interrompe mai, generando uno spettacolo di bellezza e efficienza.

Analogamente, il flusso diventa una metafora delle dinamiche politiche odierne. Le decisioni politiche devono essere prese in tempo reale, adattandosi rapidamente ai cambiamenti, spesso sacrificando la profondità e il dibattito in favore dell’immediatezza. Tuttavia, come nel basket, questa accelerazione ha un costo: sicuramente quello che comporta un’assenza di riflessione che fa eccezione, diviene la regola.

Il ritmo come ideologia e resistenza

La velocità e il ritmo accelerato possono essere visti come l’ideologia dominante del nostro tempo, ma esistono anche forme di resistenza. Mi viene in mente il nome di Paul Virilio, che ha analizzato i pericoli dell’accelerazione tecnologica, sottolineando come la velocità non sia solo un fattore di progresso, ma anche una fonte di esclusione e alienazione sociale. Il ritmo freneticamente crescente non lascia scampo alla complessità, essenziale invece per una vita quanto meno democratica e umana.

La risposta a questa dinamica potrebbe consistere in un rallentamento intenzionale? Ad una pratica cioè che valorizzi i processi lenti, la riflessione critica e la complessità. In questo senso, il ritmo non deve essere visto solo come un fenomeno tecnico, ma come una dimensione politica, etica ed esistenziale, che richiede un nuovo equilibrio tra velocità e lentezza, accelerazione e pausa.

CENTRO STUDI EDF

CENTRO STUDI EDF  SHOP

SHOP ABOUT

ABOUT