Nel cuore della Francia del XVII e XVIII secolo, mentre la monarchia assoluta consolidava il proprio dominio e l’Ancien Régime si mostrava sempre più distante dalle sofferenze del popolo, un fenomeno editoriale sotterraneo iniziava a erodere silenziosamente il prestigio della corona e dell’aristocrazia. Erano i libelles, opuscoli satirici e politici stampati illegalmente, che divennero il veicolo privilegiato di una contestazione feroce e spesso scandalistica, capace di penetrare negli ambienti dell’élite e al tempo stesso di diffondersi tra i ceti emergenti. Una sorta di ibrido antenato di Indymedia, l’editoria clandestina degli anni dei totalitarismi europei, e Adbusters. Se la corte di Versailles era il palcoscenico dell’ostentazione, questi pamphlet costituivano il controcanto dissacrante, una forma di guerriglia culturale che minava le fondamenta del potere con un misto di ironia, invettiva e rivelazioni scabrose.

Ciò che rendeva i libelles un fenomeno così dirompente non era solo il loro contenuto incendiario, ma anche la loro modalità di diffusione. Stampati segretamente, spesso al di fuori dei confini francesi per sfuggire alla censura — Olanda, Svizzera e persino Londra erano centri nevralgici della loro produzione — questi testi rientravano clandestinamente in Francia attraverso reti di contrabbando che coinvolgevano librai, intellettuali e persino membri della nobiltà simpatizzanti delle diverse cause. La loro circolazione avveniva attraverso canali informali: venditori ambulanti, salotti letterari, caffè e ambienti diplomatici. Il fatto che una copia di un libelle potesse passare di mano in mano, essere letta ad alta voce in una taverna o trascritta per diffonderla ulteriormente, trasformava questi opuscoli in strumenti virali ante litteram, antesignani delle campagne mediatiche moderne.

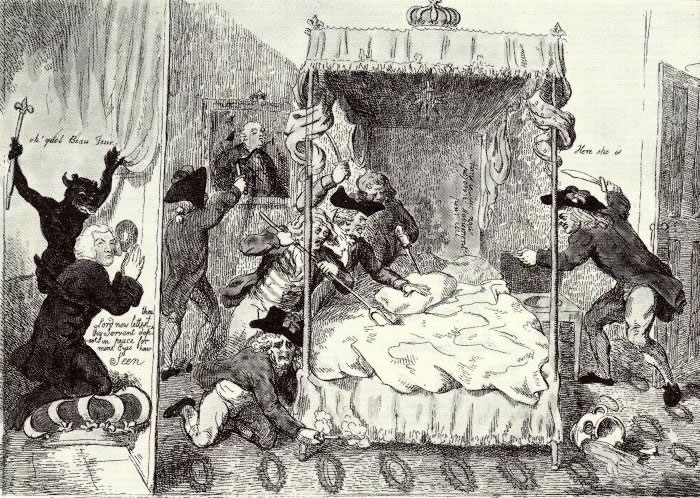

Dal punto di vista stilistico e grafico, i libelles giocavano sulla provocazione. Alcuni imitavano la forma di sofisticati trattati politici, con titoli altisonanti e una veste estetica volutamente elegante e mainstream, per ingannare i censori e guadagnarsi una parvenza di autorevolezza. Altri, invece, sfruttavano il linguaggio popolare e uno stile volutamente rozzo e aggressivo, in grado di suscitare indignazione e risate. Un caso emblematico è Les Crimes de Louis XVI, un libello che dipingeva il sovrano come un despota crudele, responsabile di ogni sorta di nefandezza. La narrazione era esagerata, quasi grottesca, eppure estremamente efficace nel diffondere un’immagine negativa del monarca nell’immaginario collettivo. Non mancavano le caricature, spesso disegnate con tratti essenziali ma pungenti, che rendevano immediato per tutta la popolazione quelli che era il messaggio politico di fondo.

L’originalità dei libelles risiedeva anche nella loro capacità di fondere politica e scandalo. Alcuni testi non si limitavano a criticare le politiche del governo, ma puntavano direttamente al cuore del prestigio monarchico: la moralità personale del sovrano e della sua corte. La regina Maria Antonietta fu uno dei principali bersagli di questa vera e propria stampa underground, accusata nei pamphlet più audaci di ogni sorta di eccesso, dal lusso sfrenato alle presunte tresche amorose. Questa strategia si rivelò devastante per l’immagine pubblica della monarchia: ciò che le teorie illuministe avevano seminato in termini di critica razionale, i libelles lo amplificarono con la forza di una propaganda emotiva e spesso scandalistica.

L’aspetto underground di questa editoria non si limita al suo circolare ben al di fuori della legalità, ma si esprime soprattutto nel suo essere intrinsecamente collettiva, decentralizzata e totalmente priva di finalità economiche. A differenza dei grandi testi filosofici che costituivano l’armatura ideologica della Rivoluzione, i libelles non avevano autori ufficiali: erano scritti da gruppi anonimi, intellettuali dissidenti, esuli politici o persino insider di corte desiderosi di vendetta. Il loro scopo non era creare un sistema di pensiero organico, ma erodere il consenso, insinuare il dubbio, costruire il risentimento. E ci riuscirono perfettamente. Quando la Rivoluzione scoppiò nel 1789, l’odio verso la monarchia non era solo il frutto di un’analisi razionale delle disuguaglianze sociali, ma anche il risultato di anni di delegittimazione sotterranea, condotta anche e soprattutto con le taglienti armi dell’ironia e della calunnia.

Oggi, i libelles sono conservati in biblioteche e collezioni storiche come testimoni di un’epoca in cui la stampa clandestina riuscì a scardinare uno dei poteri più radicati della storia europea. Erano, in un certo senso, i meme sovversivi del XVIII secolo: brevi, incisivi, provocatori, capaci di scatenare reazioni a catena e di sovvertire la percezione pubblica del potere. E dimostrano che, nei momenti di maggiore oppressione, la parola scritta è sempre stata — e sempre sarà — uno strumento di resistenza straordinariamente potente.

CENTRO STUDI EDF

CENTRO STUDI EDF  SHOP

SHOP ABOUT

ABOUT