Le muscle bikes degli anni ’60 e ’70 incarnano un fenomeno estetico e culturale radicato nelle periferie urbane americane e britanniche, dove i giovani hanno trasformato la bicicletta in un potente simbolo di ribellione dando vita a un linguaggio visivo che sfida il conformismo.

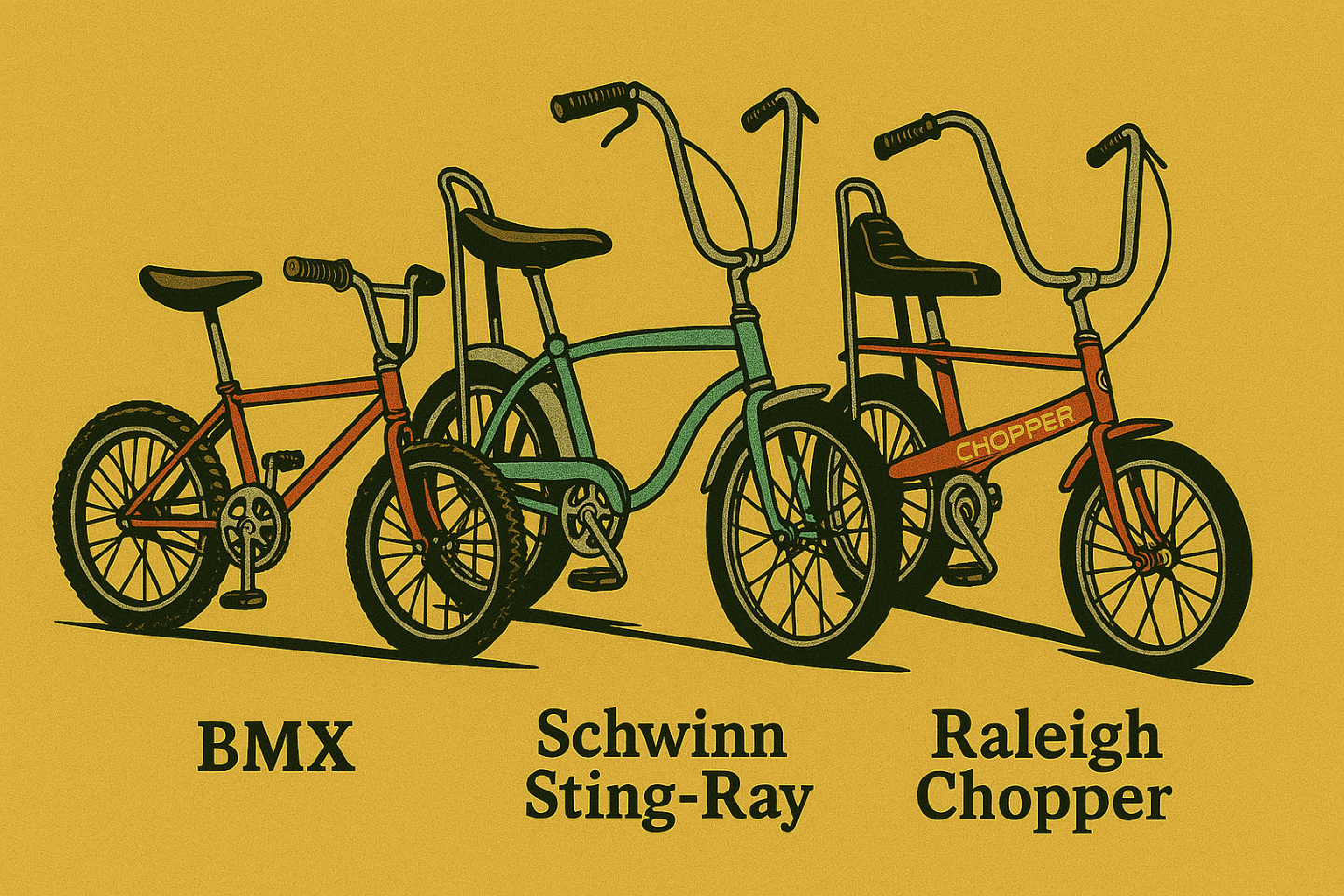

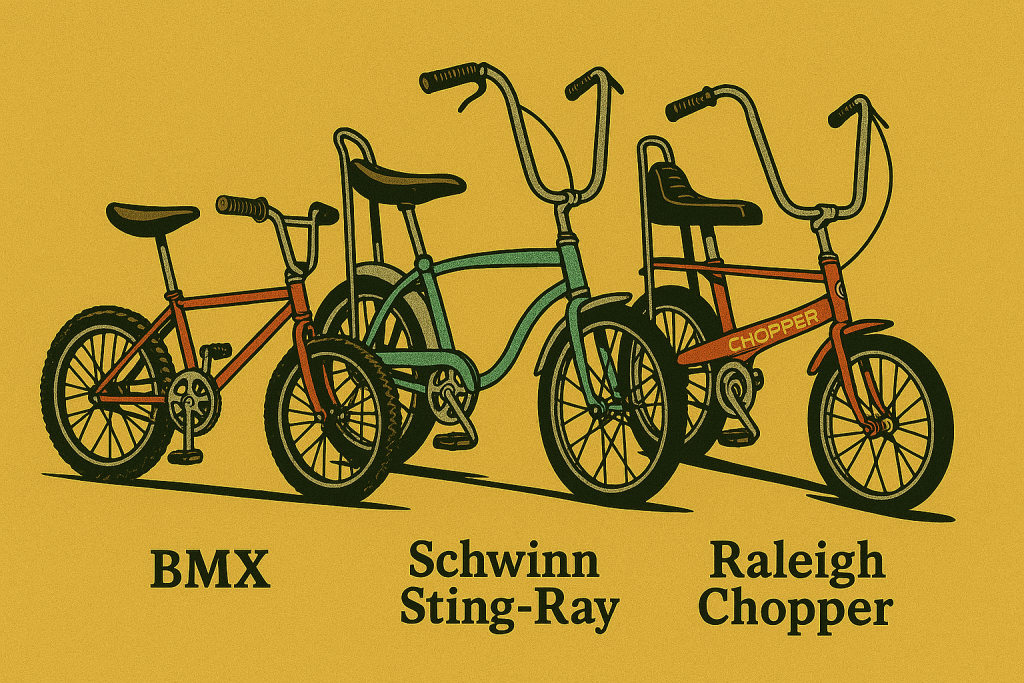

Modelli iconici come la Schwinn Sting-Ray e la Raleigh Chopper non sono mai stati semplici mezzi di trasporto; più che altro, sono stati incarnazioni di un’attitudine punk ante-litteram, dove proporzioni esagerate, manubri alti “ape hanger” – ovvero quel tipo di manubrio molto alto, con una forma ad “U” rovesciata, che costringe il ciclista (o motociclista) a tenere le braccia sollevate durante la guida – le selle lunghe a banana, le “sissy bar”, termine slang ironico americano degli anni ’60 (in origine “sissy” significa “femminuccia”), riferita alle barre poste dietro alla seduta del passeggero per offrirgli maggior supporto e comfort, i colori saturi che si mescolano per creare un oggetto che parla di status, desiderio di fuga e appartenenza a un sottobosco giovanile definito da storie di marginalità e rottura.

In questa serie che comincia oggi scopriremo figure quali Al Fritz alla Schwinn e Alan Oakley alla Raleigh, i principali artefici industriali di questo movimento. Ma intorno a loro si muoveva un mondo di ragazzi che modificavano le bici nel garage, dando vita a un’estetica collettiva fluida e condivisa.

Pur rimanendo nel periodo degli anni ’60 e ’70, il panorama delle muscle bikes include anche modelli meno noti ma significativi, come le versioni economiche o varianti stilizzate prodotte sia da Schwinn e da Raleigh che da altri marchi minori. Questi modelli, seppur meno iconici, contribuirono a radicare l’estetica muscle bike in una più vasta gamma di ambienti urbani e suburbani, diventando parte integrante delle narrazioni visive di quei decenni.

L’intero movimento si intreccia ad altre esperienze underground: dal glam rock e dalla psichedelia, la cui esuberanza cromatica e scenografica si riflette nella verniciatura e nei dettagli delle bici, al punk emergente, che abbraccia la muscle bike come simbolo di anti-conformismo e rabbia urbana. Le muscle bikes divengono così uno specchio di quei decenni di fermento culturale, dialogando con poster, fanzine, musica e grafica underground. In particolare, la loro estetica performativa e lo spirito DIY si sovrappongono alle sottoculture nascenti del garage rock, delle prime scene punk e del movimento skate, creando un ecosistema estetico e sociale in cui le biciclette sono tanto strumenti di gioco quanto veicoli di identità.

Il fenomeno delle muscle bikes si colloca quindi come un momento cruciale nella storia dell’estetica underground perché – come fatto in precedenza con le auto e le moto – ha trasformato un oggetto ordinario e popolare, in questo caso la bicicletta, in un veicolo carico di significati culturali e sociali che vanno ben oltre la sua funzione pratica. In un’epoca in cui i modelli dominanti di consumo e di design tendevano a un’omologazione rassicurante e funzionale, le muscle bikes incarnavano un’alternativa visiva radicale: erano elementi di rottura, costruiti per farsi notare, per raccontare storie di marginalità e desiderio di differenza.

In questo senso, le muscle bikes rappresentano un esempio di come gli oggetti di uso quotidiano possano essere risignificati all’interno di contesti culturali specifici e diventare autentici manifesti visivi. Le periferie urbane e suburbane degli anni ’60 e ’70, in particolare in America e Inghilterra, erano poli di frustrazione giovanile e disillusione, spazi dove l’accesso a mezzi simbolici di potere come automobili o moto era limitato o proibitivo. La bicicletta, quindi, si trasforma da semplice giocattolo in emblema di appartenenza a comunità alternative: un gesto di contaminazione estetica che sfida la banalità dello spazio urbano e la rigidità dei codici sociali.

Attraverso i loro dettagli esagerati — manubri alti, selle lunghe, cromature vistose, colori sgargianti — le muscle bikes creano un linguaggio visivo immediatamente riconoscibile, che comunica appartenenza a un movimento di minoranza con proprie regole non scritte. Si tratta di “un’estetica performativa”, dove il corpo che si muove sulla bicicletta è parte integrante della comunicazione stessa. Questo fa delle muscle bikes qualcosa di più di un semplice mezzo di trasporto: diventano veri e propri strumenti di espressione individuale e collettiva, capaci di mettere in discussione l’ordine sociale, di raccontare storie di ribellione e costruzione identitaria.

Inoltre, questo fenomeno apre la strada a una concezione del design che si fa politica e pratica culturale underground: la personalizzazione e il bricolage di vari modelli diventano modalità essenziali per riappropriarsi degli oggetti che ci circondano. Le muscle bikes anticipano così i futuri movimenti del design critico in cui non si accetta più passivamente il prodotto industriale, ma lo si rivolta, lo si contamina e lo si fa parlare secondo le esigenze di comunità emarginate o culturali alternative.

In definitiva, le muscle bikes degli anni ’60 e ’70 non sono stati solo giocattoli o mezzi di locomozione, ma catalizzatori di un mutamento estetico e culturale profondo. Hanno ribaltato la percezione di cosa possa essere un oggetto comune, trasformandolo in un simbolo visivo di resistenza culturale e di comunità, segnando un precedente per tutte le forme successive di estetica urbanistica e underground che si sarebbero sviluppate nei decenni a venire.

Detto ciò, preparatevi a scoprire la storia, i protagonisti, gli stili e molto altro, di tre vere e proprie icone del mondo muscle bikes: la la Schwinn Sting-Ray di Al Fritz, la Raleigh Chopper di Alan Oakley e la mitica BMX di Scot Breithaupt.

CENTRO STUDI EDF

CENTRO STUDI EDF  SHOP

SHOP ABOUT

ABOUT