Tom Sincavitch. Il nome arriva come una scheggia di carta ingiallita, come un timbro apposto su un foglio che ha attraversato le stagioni di una città e di un’epoca. È il nome di un illustratore commerciale di Detroit che, alla fine degli anni Sessanta, si ritrova a occupare un incrocio inatteso: tra la pratica quotidiana del mestiere grafico e la dimensione pubblica della dissidenza politica. Non è un artista “di gallerie”, non è un nome che campeggia nelle storie ufficiali dell’arte americana. È, piuttosto la figura che permette di leggere dall’interno un fenomeno, quello della grafica dell’underground, come veicolo di cultura politica, la stampa alternativa come luogo di produzione di immaginario.

Sincavitch emerge dalla periferia di quelle storie che si intrecciano tra musica, stampa alternativa, movimenti studenteschi e comunità radicali. È descritto nelle fonti dell’epoca come commercial artist: professionista del layout e dell’illustrazione per stampa.

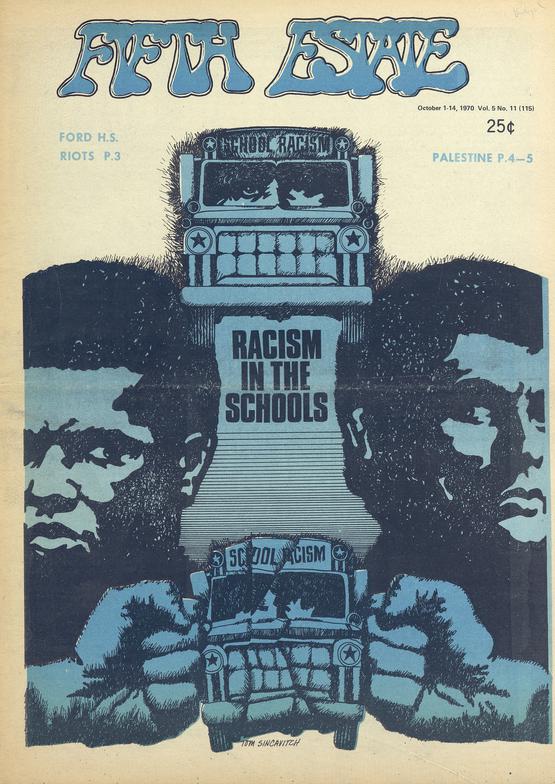

Tom Sincavitch, come molti altri grafici underground di quegli anni, transita tra commesse commerciali e impegno diretto in organi della stampa alternativa. La novità sta nel modo in cui la sua immagine si cristallizza in una copertina.

Calendario dell’ottobre 1968 di Tom Sincavitch come quarta di copertina del quotidiano Fifth Estate di Detroit.

Idem.

La copertina del Fifth Estate datata 1 gennaio 1968 è la prova più tangibile della sua impronta. Un foglio a tutta pagina che non nasconde le sue ambizioni: è un’opera che mescola estetica psichedelica e agitazione politica, che sovrappone simboli americani, ritratti, raggi solari stilizzati, pugni chiusi e slogan. Le New Years Resolutions stampate sul frontespizio non sono innocue dichiarazioni di buona volontà; sono piuttosto un manifesto interiore, un collage di ordini contrari: da Legalize marijuana a Overthrow the government, da Make love, not war a invettive assai più aspre. La grafica è tagliente, nervosa, ed è pensata per essere letta ad alta voce. La copertina non è semplice ornamento: è strategia di comunicazione, dispositivo di identificazione collettiva, e il fatto che quella copia venne spedita a figure d’aria affine come Mad Peck è indicazione tangibile delle reti: i fogli rilegavano comunità distanti, permettevano lo scambio di simboli e di consapevolezze.

Se la copertina racconta l’arte come luogo di intervento, la vicenda personale di Sincavitch racconta l’arte come scelta etica che diventa gesto politico.

Nell’anno seguente, il 1969, la sua storia prende una piega pubblica e simbolica. Sincavitch, che resta formalmente riservista nell’esercito americano — una condizione che molti giovani americani vivevano in quegli anni tra lavoro, coscrizione e attivismo — si rifiuta di sottoporsi a un addestramento che percepisce come comportamento repressivo e razzista. La protesta culmina con la sua decisione di cercare asilo nella St. Joseph’s Episcopal Church di Detroit, un gesto che avvicina la sua storia a quella di altri altri obiettori di coscienza e trasforma la singola scelta in un atto pubblico.

Illustrazione di Tom Sincavitch sulla copertina del numero del 1° gennaio 1968 del quotidiano Fifth Estate di Detroit.

Il 10 marzo 1969 la chiesa si trasforma in scena di una protesta corale: decine di persone entrano con cartellini — “I am Tom Sincavitch” — e dichiarano così solidarietà e identificazione. L’immagine della folla che dichiara di essere lui è semplice e potente. Non si tratta soltanto di proteggere un uomo da un’azione repressiva dello Stato, ma di affermare una soggettività collettiva, un rifiuto condiviso del comando militare. La reazione dello Stato è altrettanto netta con le forze federali che irrompono nell’edificio. Gli arresti si consumano davanti alla chiesa, la vicenda finisce in tribunale. Le accuse, nell’ordine legale, saranno diverse: AWOL, ovvero assenza ingiustificata; nella dimensione politica, invece, la vicenda rimane segno di un dissenso che si esprime nelle pieghe del quotidiano e che usa i simboli per amplificare la propria voce.

Questo intreccio tra immagine e azione è la cifra che rende Sincavitch interessante per chi studia l’estetica dell’underground. Non perché abbia lasciato una sterminata produzione, anzi… ma perché la sua opera – in questo a mio avviso affine alla figura di Emory Douglas – mostra come la grafica possa essere pratica di formazione dell’immaginario collettivo.

Sincavitch si collega in questo, anche ad una tradizione più ampia, quella del poster artist che unisce il linguaggio della pubblicità alla pretesa di trasformare la realtà politica.

Rivisitazione del logo della rivista The Fifth Estate di Tom Sincavitch, 1969

Nel registrare le tracce del suo lavoro emerge una lezione per chi guarda indietro e per chi oggi prova a leggere il presente.

L’underground degli anni Sessanta fu rete di scambi: artigiani della comunicazione, musicisti, attivisti, redazioni di carta ciclostilata. Ogni foglio che circolava era al tempo stesso prodotto culturale e strumento di mobilitazione.

Sincavitch, con la sua formazione da artista commerciale, rappresenta la figura che lavora con il mezzo e che in quel lavoro esprime un giudizio etico. L’immagine, per lui, non è mai neutra; è atto.

Un aneddoto conferma questa relazione tra immagine e rete. La copia della rivista inviata a Mad Peck, celebre cartoonist e figura dell’underground degli Stati Uniti, fu accompagnata da un francobollo e giunse come segnale di riconoscimento tra colleghi di una stagione. Quel gesto di spedire una copertina a un altro artista fu allo stesso tempo un ringraziamento e una chiamata: le riviste dell’epoca vivevano di questi scambi, che rendevano visibile un universo sgangherato e profondo, fatto di brotherhood artistica e di solidarietà politica. Le tracce materiali — la carta, il francobollo, il timbro — restano oggi testimoni importanti di una circolazione culturale che passava anche per i più umili strumenti postali.

Copertina di Tom Sincavitch sul numero del 1° ottobre 1970 del quotidiano Fifth Estate di Detroit

Da allora il tempo ha fatto il suo lavoro: molte figure sono state assorbite nella memoria collettiva, altre sono rimaste sul margine. La forza di un nome come quello di Tom Sincavitch sta nell’essere memoria di quella soglia.

Oggi, nella nostra contemporaneità in the flow, il senso di quella esperienza è duplice. Da un lato, ci ricorda che la grafica non è un ornamento, ma una forma di discorso; dall’altro, ci ammonisce sulla fragilità di quei circuiti di solidarietà che un tempo passavano per le riviste autoprodotte; circuiti che oggi rischiano di essere schiacciati, stritolati dalla folle corsa.

Rileggere la vicenda di Sincavitch significa dunque restituire spessore storico a un’idea semplice ma potente: che l’immagine è strumento nel mondo. Che non tutte le vite che hanno fatto questo percorso entrano nelle grandi antologie; molte restano annotate in archivi, pagine ingiallite di giornali, copertine ridotte quasi in polvere. Ma è proprio da quelle superfici che si può ricostruire una storia delle forme: come si costruiscono identità collettive, come si trasmettono pratiche di dissenso, quale ruolo ha la grafica nella costruzione di un immaginario politico. In questo senso, Tom Sincavitch occupa un posto più grande di quanto la sua fama — per così dire — suggerirebbe. Non è icona in senso eroico, ma figura di transito, riferimento per chi vuole capire come l’arte dei piccoli fogli abbia contribuito a riscrivere la grammatica della contestazione americana. E questo, per chi studia l’underground e la sua estetica, è già molto.

Poster di Tom Sincavitch

CENTRO STUDI EDF

CENTRO STUDI EDF  SHOP

SHOP ABOUT

ABOUT