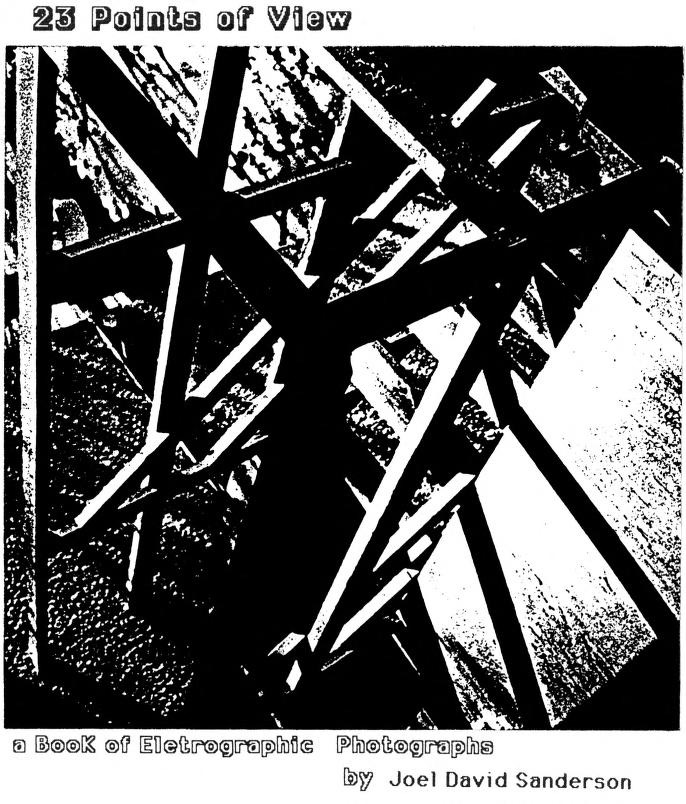

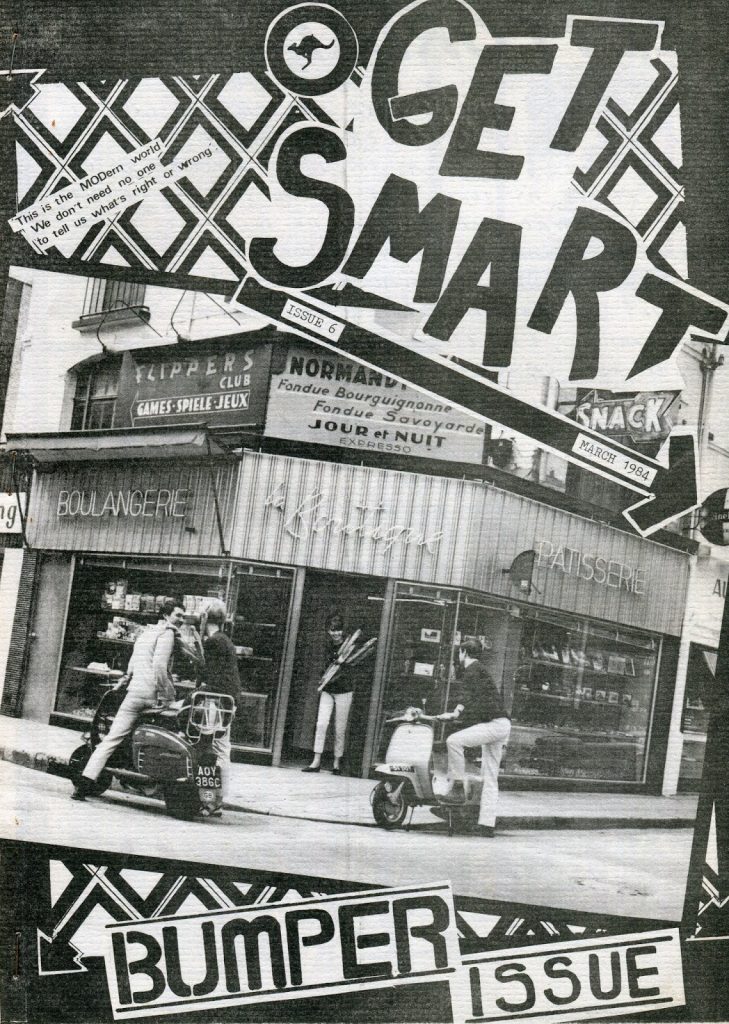

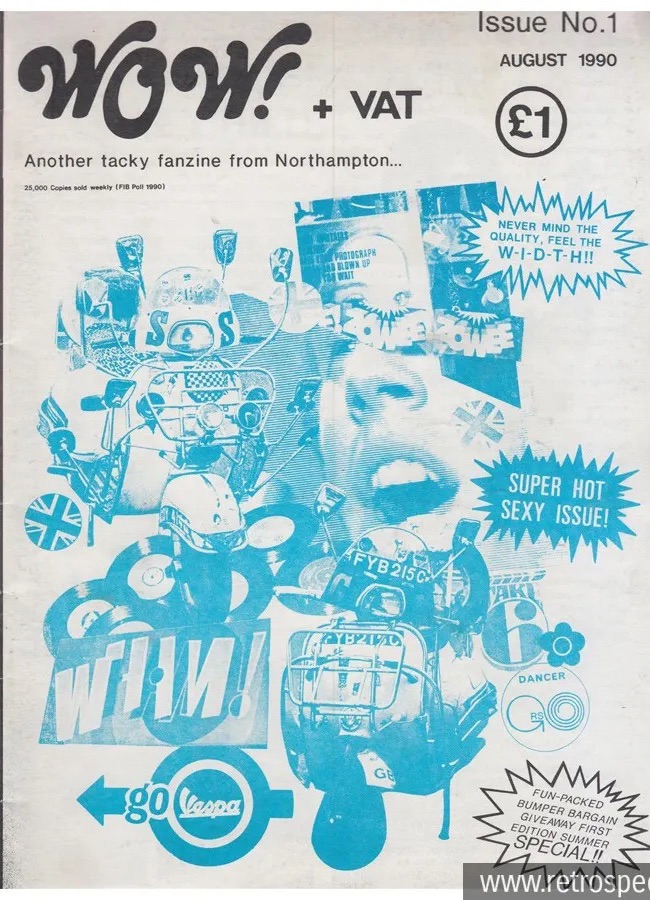

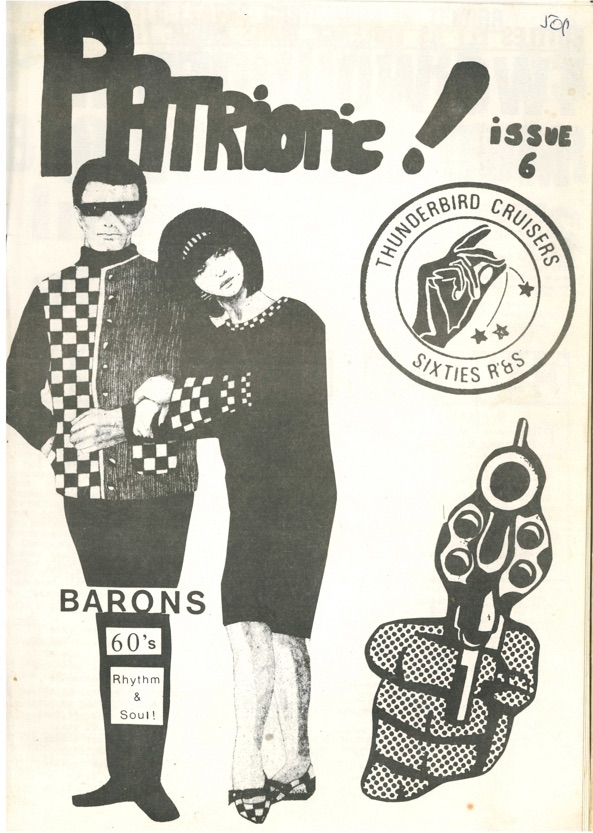

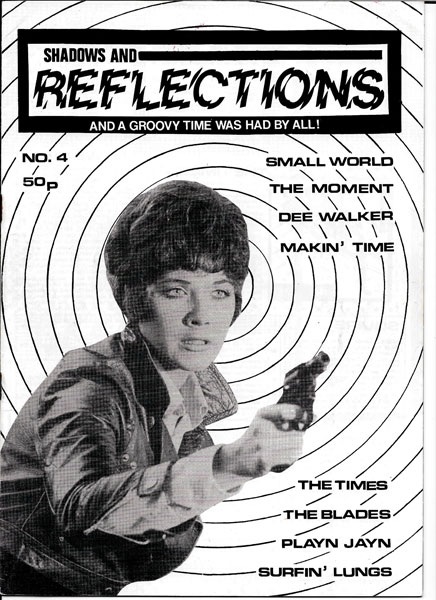

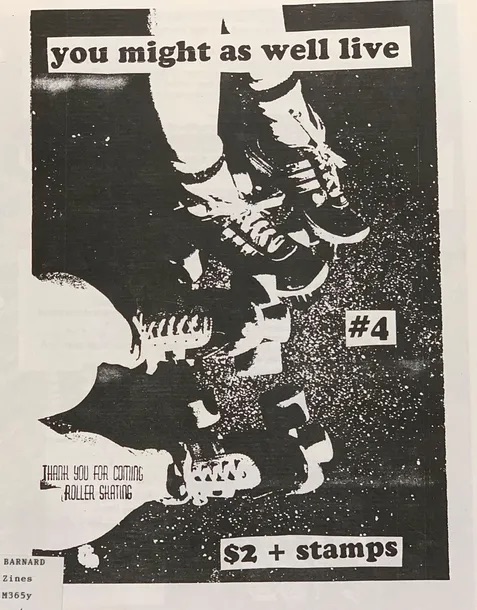

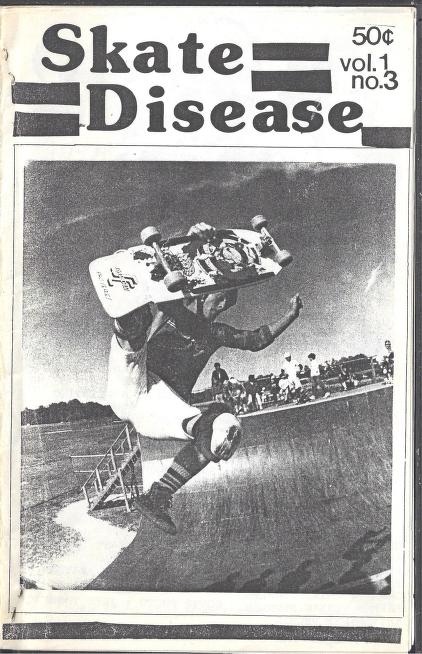

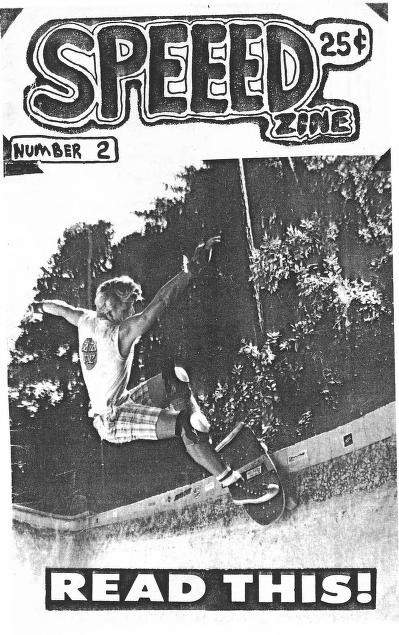

Nel 1977, una tipografia londinese rifiutò di stampare un volantino per un evento culturale indipendente: il motivo? La grafica era troppo sporca, troppo “povera”, troppo lontana dall’eleganza pulita della stampa offset professionale. Così, la soluzione fu semplice: una vecchia Xerox recuperata da un ufficio dismesso, inchiostro scarso, carta economica e via, in pochi minuti il volantino era pronto. Quel rifiuto fu un’epifania estetica: la fotocopia non era solo un mezzo di riproduzione, ma un linguaggio visivo con una sua identità, un nuovo codice espressivo fatto di sgranature, aloni e nero saturo che sanguina sulla carta. La fotocopia ha conquistato il suo spazio nell’immaginario collettivo senza chiedere il permesso, spinta dalla necessità di diffondere messaggi fuori dai circuiti ufficiali. Eppure, al di là della sua funzione pratica, c’è qualcosa di magnetico nella sua estetica: quelle textures granulose che sembrano fatte di polvere, i contrasti estremi che riducono le immagini a silhouette brutaliste, le sbavature che trasformano la riproduzione in un’opera irripetibile. Ogni copia è uguale e diversa al tempo stesso, con piccole imperfezioni che la rendono unica, come se la macchina stessa intervenisse nel processo creativo. Ma perché ci piace così tanto? Perché il suo aspetto rozzo e sfocato ci sembra più vero di una stampa ad alta risoluzione? La risposta sta nel suo rifiuto della patina, nella sua dichiarazione d’indipendenza dai canoni della grafica commerciale. La fotocopia non lusinga l’occhio, non cerca la perfezione, anzi, la corrompe. In un mondo sempre più levigato e filtrato, quella grana sporca diventa un atto di resistenza. Ci piace perché sa di vissuto, perché conserva il gesto fisico della sua creazione: la pressione del coperchio sulla carta, le dita sporche di toner, il rumore ripetitivo della macchina che scansiona e imprime.

L’estetica della fotocopia è un elogio dell’imperfezione e dell’entropia visiva. Si colloca nel territorio del Wabi-Sabi, l’arte giapponese di trovare bellezza nell’incompleto e nel deteriorato, ma con un’attitudine più rabbiosa, più punk. Ci piace perché è autentica, perché ci racconta qualcosa di diverso ogni volta che la guardiamo. E oggi? La logica vorrebbe che la fotocopia fosse morta, spazzata via dal digitale, dai PDF e dai social network, e invece no. La fotocopia non muore, si trasforma. La sua estetica viene emulata dai filtri grafici, dai glitch digitali, dal finto sporco che si applica ai design patinati per aggiungere un tocco di verità. Perché? Perché continuiamo a desiderare quel senso di matericità, quell’organicità imperfetta che ci fa sentire che qualcosa è reale. La fotocopia sopravvive non per nostalgia, ma per necessità: in un mondo dove ogni pixel può essere rifinito all’infinito, quella sgranatura nera e impietosa ci ricorda che non tutto può (o deve) essere levigato. E se oggi abbiamo l’illusione di poter controllare ogni dettaglio delle immagini che produciamo, la fotocopia ci guarda e ride. Lei è fuori dal nostro controllo. E forse è proprio per questo che continuiamo ad amarla.

CENTRO STUDI EDF

CENTRO STUDI EDF  SHOP

SHOP ABOUT

ABOUT