Dopo che abbiamo conosciuto la storia della Schwinn Sting-Ray, continuiamo la nostra analisi delle biciclette che hanno fatto la storia del bike design accompagnando l’evoluzione delle principali sottoculture underground.

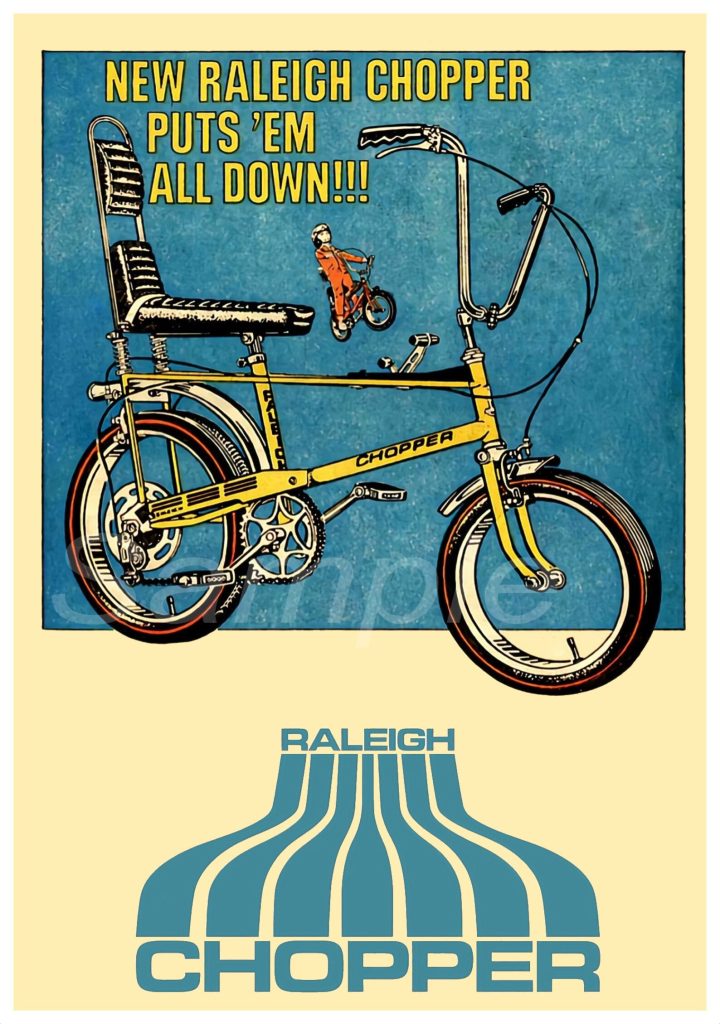

Eccoci oggi a parlare della famosa Raleigh Chopper.

La fine degli anni ’60 in Inghilterra è uno scenario dove l’industrializzazione incontra l’alienazione suburbana. Nottingham, città operaia e cuore della Raleigh, sta attraversando uno dei suoi momenti più difficili: le biciclette tradizionali arrancano nelle vendite, i giovani non si riconoscono più nei modelli classici, il sogno americano colora le periferie inglesi. Su questo sfondo nasce la Raleigh Chopper, figlia dell’urgenza aziendale ma anche della tensione tra cultura di massa e desiderio di distinzione.

Alan Oakley, incaricato dalla Raleigh di sondare nuove tendenze oltre Atlantico, individua la forza simbolica delle “chopper” motociclistiche e, in omaggio alla libertà sbandierata nel film Easy Rider, immagina una bicicletta per chi non accetta di crescere inquadrato. Lo schizzo che traccia durante il volo di ritorno non è semplicemente un disegno tecnico, ma un vero atto di appropriazione estetica: importare il mito americano e ridisegnarlo per il disagio esistenziale suburbano inglese.

Design radicale e contaminazioni visive

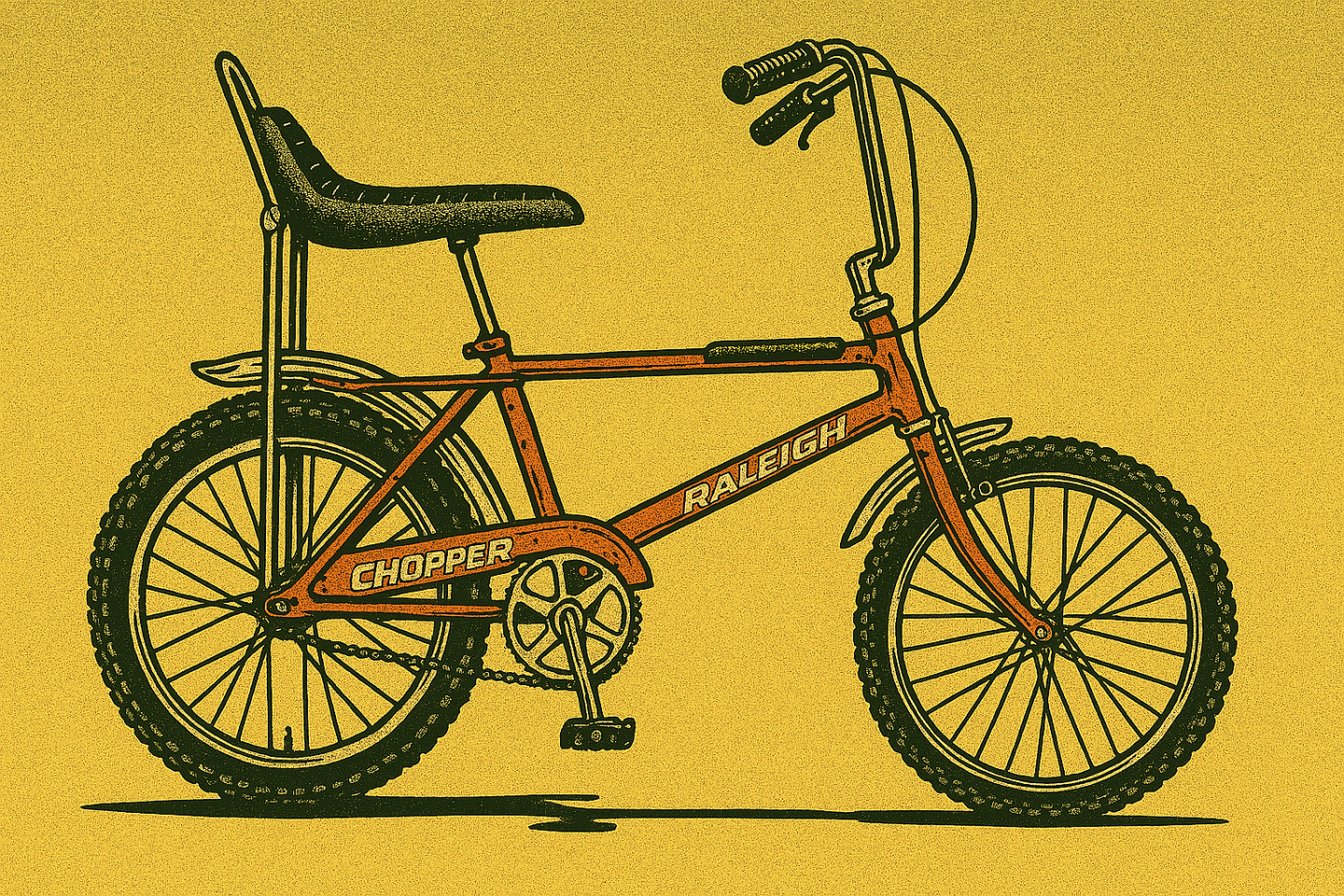

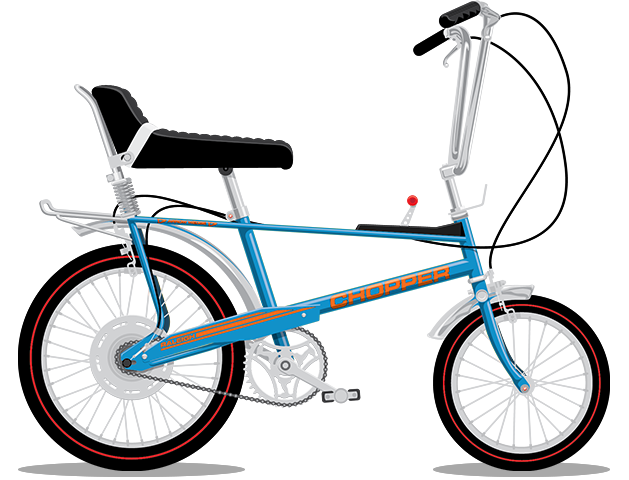

La Raleigh Chopper non è un esperimento isolato ma il risultato di un meticciato formale e culturale. Se la Schwinn Sting-Ray aveva già seminato idee negli Stati Uniti, la Chopper le estremizza: il manubrio “ape hanger” richiama le dragster e i chopper delle Harley Davidson, la sella lunga prende ispirazione dalle moto custom, la leva del cambio centrale — così visivamente aggressiva — diventa il cuore di una nuova ritualità.

Ogni dettaglio sembra gridare distacco dalla funzionalità pura: la ruota posteriore sovradimensionata, il telaio a doppio tubo che evoca strutture hot rod, i colori acidi, la barra posteriore cromata per acrobazie improvvisate. Oltre l’aspetto, la stessa postura di chi la guida — schiena curva e braccia larghe — diventa una dichiarazione estetica. Si tratta di una grammatica visiva trasformata in linguaggio identitario, un cliché punk ante-litteram che travalica la bicicletta quale mezzo di trasporto per diventare mezzo di affermazione.

Cultura pop, ribellione giovanile e status symbol underground

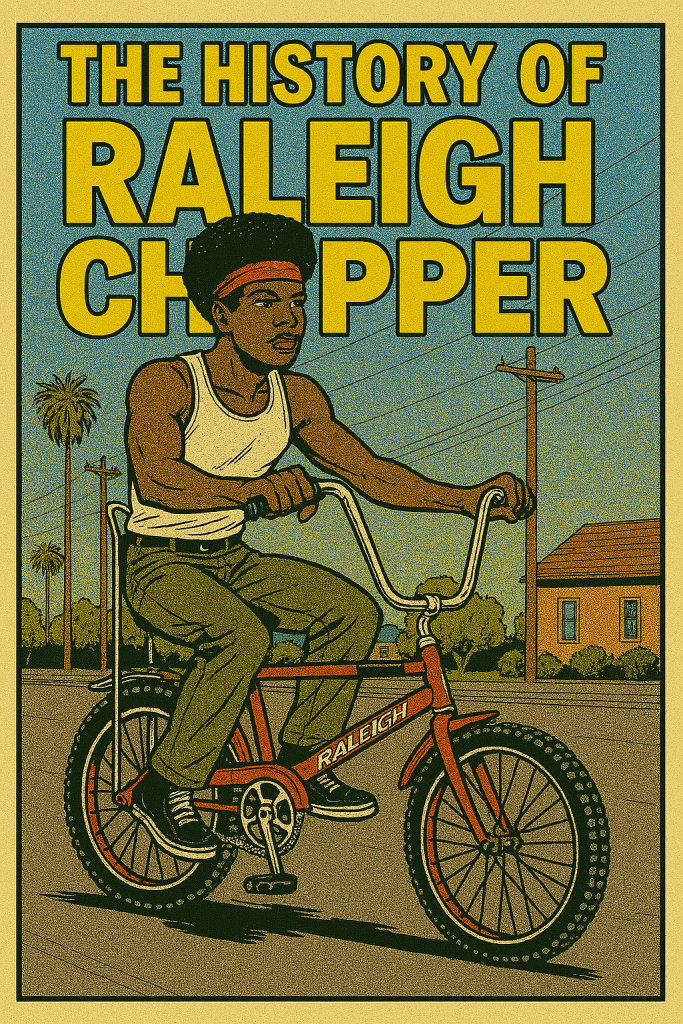

A partire dal suo debutto ufficiale nel 1969, la Chopper colonizza l’immaginario. Per la working class britannica, spesso senza accesso alla Vespa o alla Mini Cooper, la bicicletta diventa un surrogato ambizioso di libertà e potere.

Nel contesto culturale della suburban England, con i servizi sociali in crisi, la Chopper rappresenta una piccola fuga: consente di appropriarsi degli spazi urbani, reinventando le periferie e sfidando l’ordine adulto sia nei parchi sia nei vicoli grigi. Le pubblicità ne enfatizzano il carattere ribelle, allineandosi a una cultura pop che rilegge i miti americani con taglio ironico e dissacrante. Sono anni in cui le sottoculture giovanili — dal glam al garage punk — trovano proprio nella Chopper un oggetto-bandiera: la sua estetica eccessiva risponde agli eccessi visivi dei poster rock e delle copertine dei dischi.

La paternità della Chopper è tuttora materia discussa. Alan Oakley è il nome più accreditato, ma Tom Karen (Ogle Design) e l’intero settore creativo della Raleigh reclamano ruoli nel processo. Questa mancanza di paternità chiara dona alla Chopper uno statuto di leggenda underground: non c’è un solo genio, ma una fucina collettiva di outsiders. Persino i tentativi successivi di imitazione (inclusi i modelli europei e giapponesi) rafforzano il suo profilo apolide e camaleontico.

Nella cultura visuale degli anni ’70, questo approccio estetico aperto viene adottato da artisti, musicisti e graphic designer in cerca di un lessico visivo dissidente e destabilizzante.

Eredità estetica e influenza sulla cultura underground

Nel corso degli anni la Chopper sopravvive come feticcio iconografico. Sperimentatori come Malcolm McLaren — il manager dei Sex Pistols — mescolano dettagli “chopper” agli ambienti punk e new wave; nei film e nei videoclip la bicicletta appare come elemento evocativo di ribellione e artificio scenico. Persino il riscoprire la Chopper negli anni 2000 rientra in un processo postmoderno di recupero e rilettura dei simboli pop, questa volta senza nostalgia ma con volontà di sabotaggio delle narrazioni dominanti. La postura sovversiva che proponeva negli anni ’70 sopravvive nei dettagli delle BMX, nel revival estetico del low rider, nella moda streetwear che la riecheggia esplicitamente attraverso colori, linee e accessori.

La vera eredità della Raleigh Chopper non si esaurisce nelle vendite record o nella rivoluzione dell’estetica ciclistica inglese: il suo impatto va cercato negli slittamenti culturali sotto traccia, nell’aver fornito ai ragazzi degli anni Settanta un oggetto capace di incarnare la sete di alterità e la voglia di mettere in discussione l’ordine costituito. È stata un simbolo condiviso, un linguaggio trasversale che ha attraversato la working class e le avanguardie creative, ridefinendo le coordinate della cultura underground europea. Chiunque ne abbia posseduta una, aveva tra le mani molto più di una bicicletta: un innesco piccolo, ma potentissimo, di rivoluzione personale.

CENTRO STUDI EDF

CENTRO STUDI EDF  SHOP

SHOP ABOUT

ABOUT