Eccoci al termine del nostro approfondimento sulle bici che hanno fatto la storia della controcultura. Dopo aver visto la Schwinn Sting-Ray e la Raleigh Chopper, non poteva mancare lei, forse la bicicletta che, prima dell’avvento della Mountain Bike, è riuscita a rivoluzionare non solo il bike design, ma il concetto stesso di bicicletta.

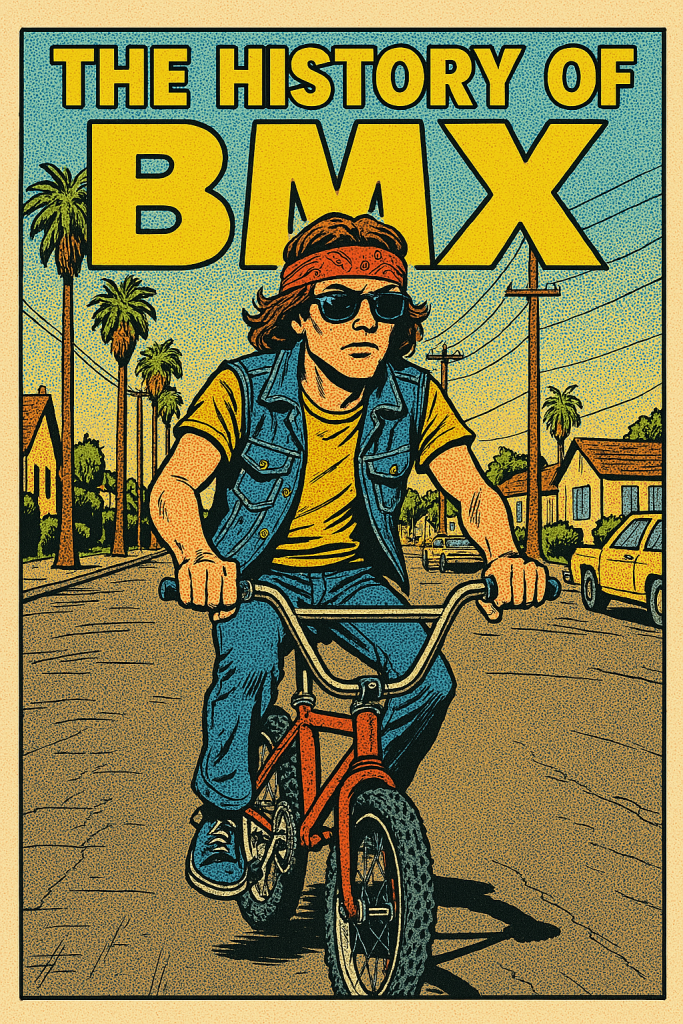

Nel cuore della California suburbana dei primi anni ’70, mentre i giovani americani inseguivano sogni di acrobazie improbabili a bordo di scarne tavole in legno con 4 ruote di ferro nelle piscine abbandonate delle ville dei ricchi, sui marciapiedi consumati nasceva la BMX.

Non fu una nascita pianificata: l’idea sbocciò fra i lotti di bici abbandonate, fra dune di terra e cave industriali, dove bambini e outsider reinventavano le biciclette dei fratelli maggiori. Spinti dal mito dei piloti su due ruote, iniziavano a saldare, smontare e personalizzare ogni componente. L’estetica della fuga urbana era già realtà prima delle mode e degli sponsor.

Il boom della BMX si deve anche a una scena realmente accaduta: nel 1971, il documentario On Any Sunday immortalò l’immagine di un bambino che, in sella a una bici artigianale, imitava i campioni del motocross, volando tra le buche improvvisate di un campo polveroso. Questo fotogramma accese il desiderio di un’intera generazione: da quel momento, la bici non era più solo mezzo, ma detonatore di rivolte suburbane.

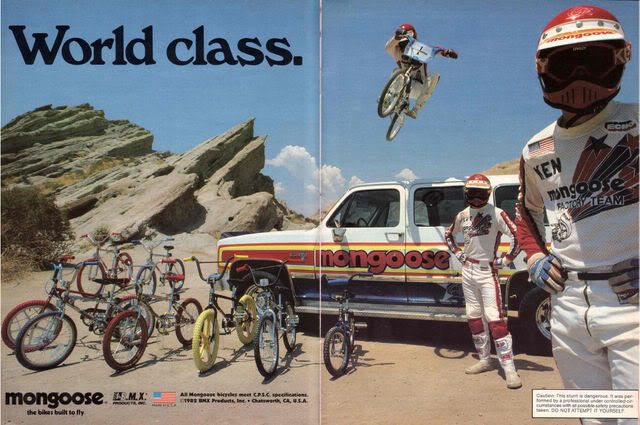

Pochi anni dopo, figure chiave come Scot Breithaupt organizzarono le prime gare illegali nelle periferie di Long Beach, tracciando piste a mano, segnando con la calce le curve e battendo su tamburi per radunare tribù di adolescenti. Nel 1973, la Mongoose Motomag innestò il primo telaio pensato esclusivamente per il salto e lo sterrato, seguito dalla Redline Squareback.

Ogni gara era una festa per la personalizzazione, una liturgia nel nome della creatività radicale e del rifiuto del consumismo prefabbricato.

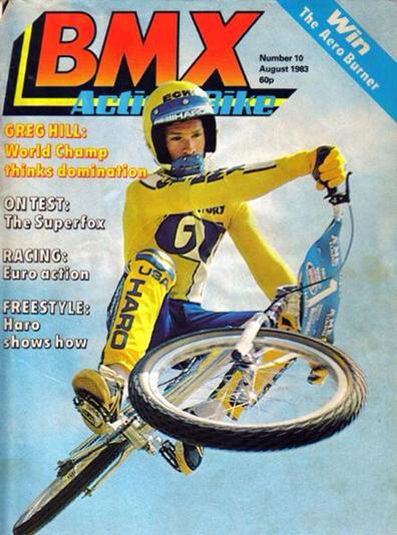

La costellazione delle riviste BMX: voce e specchio della scena

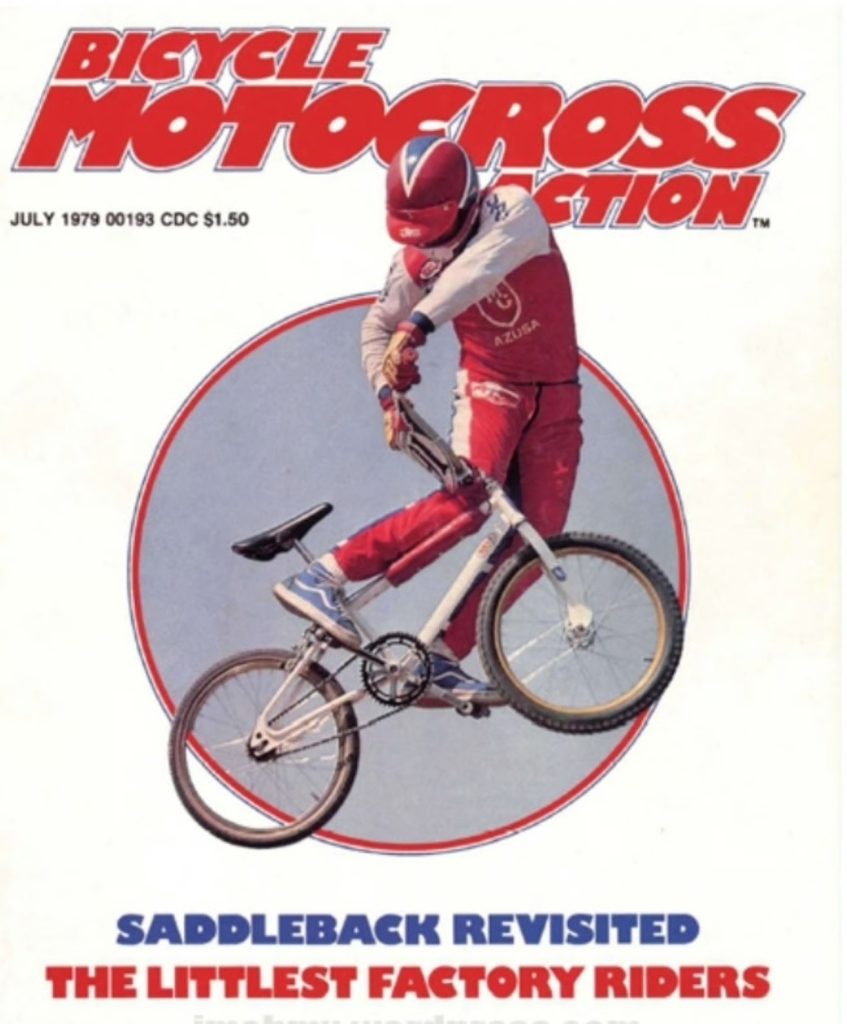

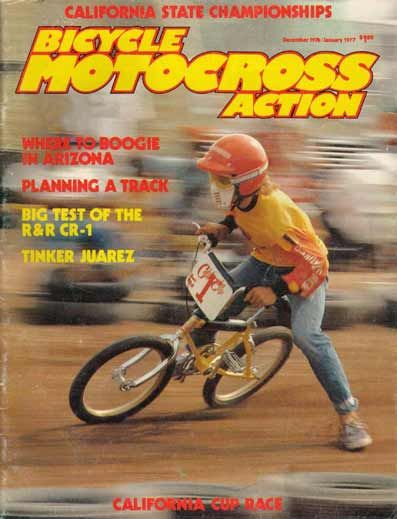

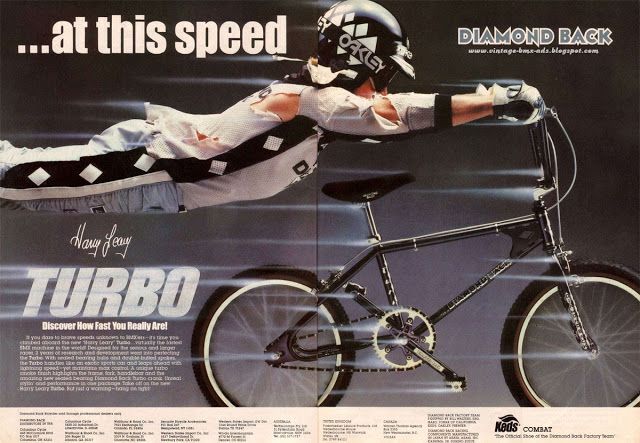

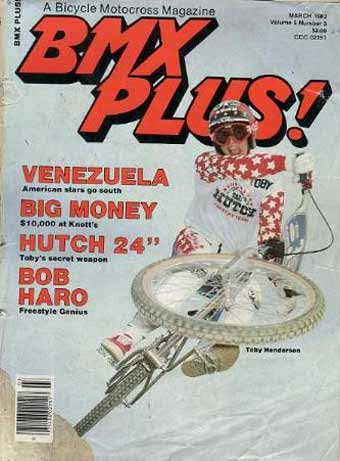

La crescita tumultuosa della BMX trovò un alleato fondamentale nelle riviste specializzate, capaci di documentare, celebrare e diffondere la cultura underground del movimento. Nel giugno 1973 esce la prima pubblicazione dedicata: “Bicycle Motocross Magazine”, editata da Elaine Holt, che raccoglieva già interviste e recensioni di attrezzature pionieristiche e riportava i risultati di gare clandestine. Nel 1977, Bob Osborn dà vita a “BMX Action”, la Bibbia degli appassionati: le sue fotografie, l’impaginazione sperimentale e le rubriche dedicate allo stile contribuirono a elevare la BMX a fenomeno globale e underground insieme. In parallelo, “BMX Plus!” divenne una fanzine cult per una nuova generazione di lettori, mescolando recensioni, stories di rider e consigli DIY sulle modifiche tecniche. Non solo cronaca: queste riviste crearono un linguaggio grafico fatto di loghi audaci, collage, lettering aggressivo e cromie acide—anticipando il visual punk e l’estetica delle fanzine street anni ’80.

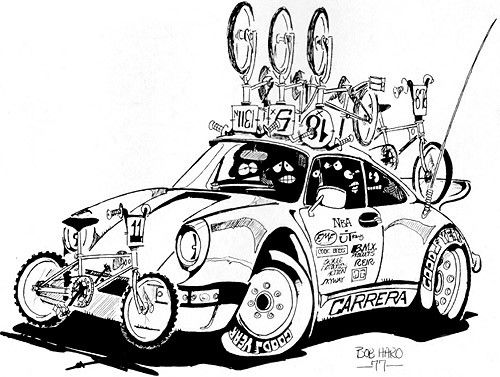

Una figura centrale nella storia della BMX è Bob Haro, non solo come pilota e innovatore del freestyle, ma anche come artista visivo che ha contribuito a plasmare l’identità estetica della cultura underground legata a questa disciplina.

Nei primi anni ’70, mentre la BMX muoveva i primi passi da fenomeno di periferia verso una vera e propria sottocultura con un proprio linguaggio, Haro iniziò a collaborare con Bicycle Motocross Action.

In qualità di freelance, Haro realizzò per la rivista una serie di tavole a fumetti che raccontavano con ironia e vivacità le gesta quotidiane e le avventure immaginarie dei rider BMX.

Questi fumetti non erano semplici illustrazioni, bensì veri e propri racconti visuali che interpretavano l’esperienza collettiva dei giovani appassionati, esprimendo la loro voglia di libertà, sperimentazione e ribellione. Lo stile di Haro mescolava elementi grafici tratti dalla cultura pop, dal fumetto underground e dalla grafica psichedelica, creando un’estetica fresca e dinamica che si ancorava saldamente all’immaginario di strada e alla scena emergente DIY.

L’impatto di queste tavole fu immediato e profondo: riuscirono a catturare l’attenzione e l’entusiasmo dei più giovani, fungendo da catalizzatore identitario per una generazione che vedeva nella BMX molto più di uno sport—una forma di espressione culturale a tutto tondo. La commistione tra fumetto, grafica e cultura urbanistica proposta da Haro anticipò e influenzò la comunicazione visuale di molte altre realtà underground americane che poi si svilupparono negli anni ’80, incluse la scena punk, la street art e il nascente hip-hop.

In questo incrocio tra media, contenuti e comunità, Haro svolse un ruolo da pioniere: le sue tavole sfidavano i confini tra arte e sport, legittimavano il linguaggio visivo di una controcultura e contribuirono a evolvere la narrativa della BMX da semplice pratica atletica a fenomeno culturale con valenze iconiche. Questo legame originario tra illustrazione e cultura underground rimane ancora oggi un punto di riferimento per i graphic designer, gli artisti e gli appassionati di BMX che cercano ispirazione nelle radici più autentiche del movimento.

L’impatto sulla grafica: tra psichedelia, DIY e contaminazioni pop

La BMX non è solo sport: la sua influenza sulla grafica e sulle arti visive fu dirompente. Negli anni Settanta, le biciclette abbandonavano la timidezza industriale: loghi sgargianti, numeri stilizzati e sponsor apparivano incollati su ogni parte del telaio. L’estetica dei magazine esaltava la sperimentazione: titoli sfalsati, colori shock, layout spezzati e foto in sequenza dinamica evocavano la velocità e la tensione di una gara improvvisata. L’impronta grafica contagiava abbigliamento tecnico, poster, striscioni di eventi clandestini e perfino le prime maglie da gara, che per la prima volta diventavano arene di sperimentazione visuale e serigrafica.

La cultura BMX si fuse così con il graffitismo della street art e delle tag condivise da rider e writer; le BMX divenivano veri e propri rolling canvases, con adesivi personalizzati, verniciature psichedeliche, grafiche ispirate alle copertine dei dischi funk, garage, punk. Le biciclette si trasformarono in simboli mobili dell’espressione artistica underground: ogni graffio, decalcomania e collage urlava appartenenza e sabotaggio delle regole visive borghesi.

La BMX, più di ogni altra invenzione ciclistica, fu veicolo di una nuova socialità underground. Già dall’inizio, la disciplina venne praticata ai margini dei contesti canonici—nei lotti abbandonati, dietro i centri commerciali, nei quartieri dimenticati dai regolamenti sportivi.

Le crew si formavano per affinità di stili e di gusti musicali: l’estetica della BMX si ibridava con quella degli skater, dei writer e dei breaker. Le prime immagini pubblicate da Skateboarder Magazine a metà anni ’70 documentavano l’incontro fra BMX e skate, rivelando uno spazio comune di devianza creativa dove il trick era tanto gesto atletico quanto atto di affermazione identitaria.

L’energia DIY, la voglia di personalizzazione esasperata e la capacità di ridefinire i limiti urbani resero la BMX una vera piattaforma per la propagazione di estetiche alternative—un ponte tra la punk culture, la psichedelia e il nascente hip-hop.

Le BMX giravano nei videoclip dei primi rapper, comparivano ai margini delle jam e dei contest graffiti, transitando dalle mani degli outsider californiani a quelle dei kids in Europa e Giappone.

La saga della BMX — iniziata come gioco clandestino e diventata veicolo globale di culture sotterranee — ha lasciato un’eredità visiva e sociale senza uguali. Ha saputo generare comunità, polverizzare codici estetici, promuovere la cultura DIY e contaminare arti, moda e grafica ben oltre lo sport. Dai primi numeri di BMX Action e BMX Plus! fino alle maglie personalizzate e alle mostre di graphic design contemporaneo, la BMX parla ancora la lingua visiva dei ribelli, degli inventori e degli inclassificabili.

E ogni salto su una pista sterrata, ogni numero di vecchia rivista ritrovata in soffitta, è il battito ancora vivo di una rivoluzione urbana che non ha mai smesso di pedalare.

CENTRO STUDI EDF

CENTRO STUDI EDF  SHOP

SHOP ABOUT

ABOUT