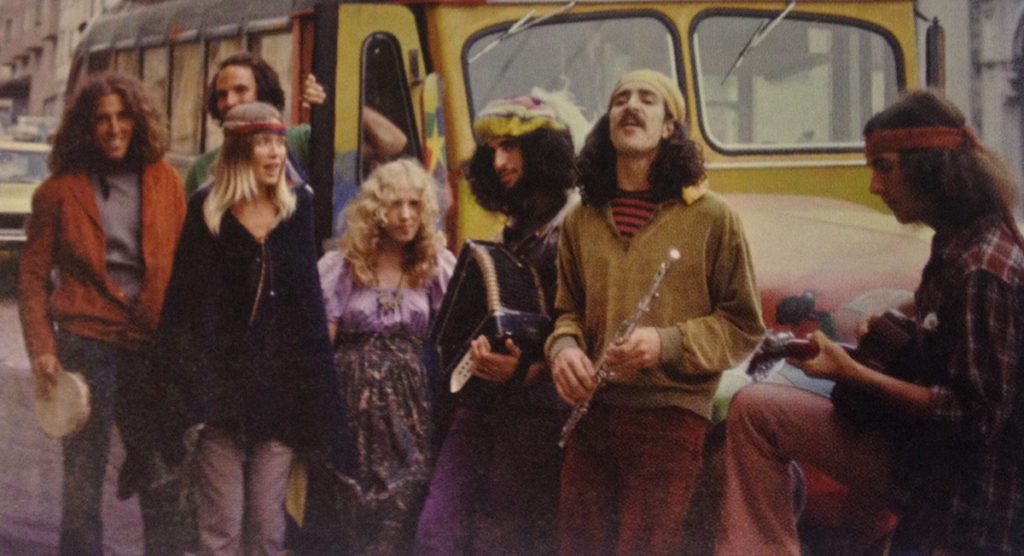

A cavallo tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, mentre a San Francisco si esaurivano gli echi dell’utopia flower power e l’America Latina si infiammava sotto il peso delle dittature militari e della Guerra Fredda, in Messico un’onda silenziosa ma potente cominciava a montare. Non fu solo un movimento musicale, né un semplice derivato tropicale dell’hippismo nordamericano. La Onda fu un fenomeno culturale autonomo, ibrido, radicato in una gioventù urbana inquieta, più politicizzata, arrabbiata, ma anche creativamente affamata. Un magma in cui convivevano rock psichedelico, poesia, riviste underground, arte visuale, militanza studentesca e disobbedienza estetica.

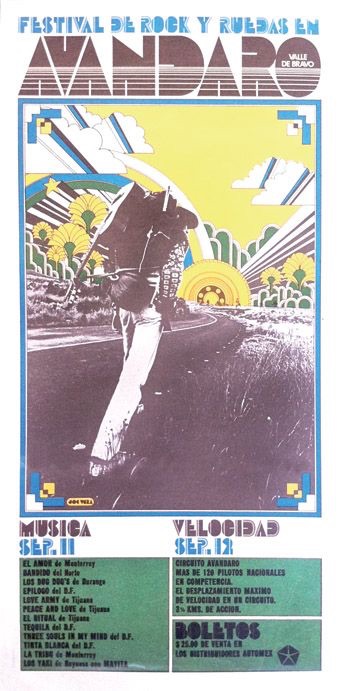

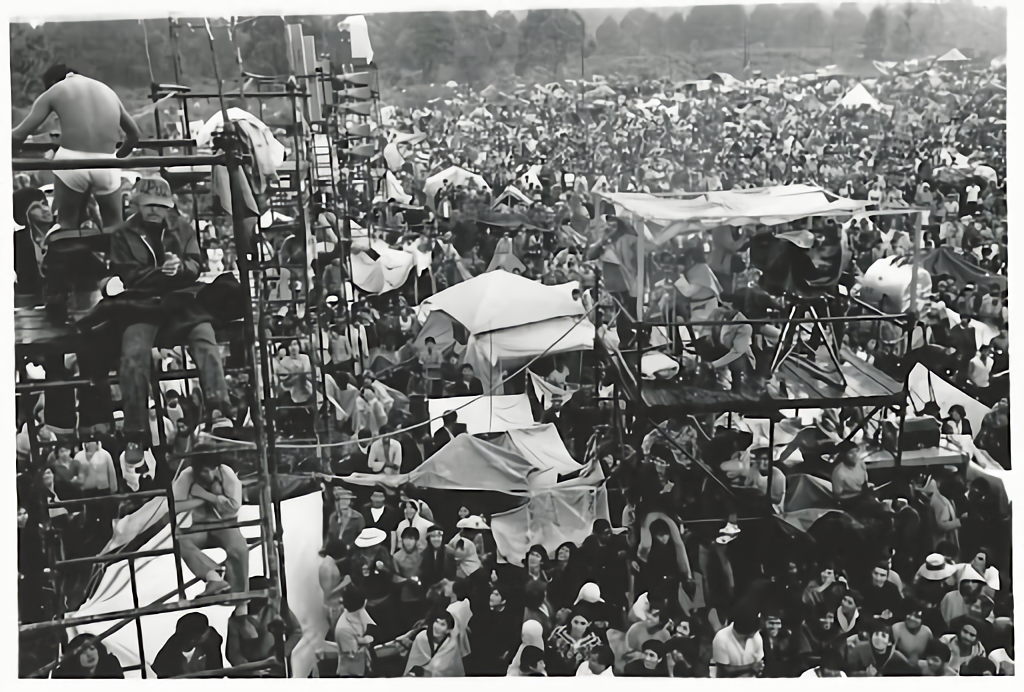

Festival de Avándaro, 1971

Il termine “La Onda” nasce come slang giovanile — un modo per dire “che onda?”, ovvero “che succede?”, ma anche per indicare uno stile, una vibrazione, un clima. Diventa presto una sigla informale ma riconosciuta per identificare un’intera generazione di giovani messicani nati sotto il regime del PRI (Partido Revolucionario Institucional), educati in scuole statali, ma profondamente influenzati dalla cultura pop globale, dai dischi dei Beatles e dei Doors, dalle riviste statunitensi, dal cinema europeo, da Pasolini e Godard. A differenza del coevo movimento hippie statunitense, però, La Onda non si rifugiava nella fuga mistica o nel mito del ritorno alla natura. Il suo cuore pulsava nelle metropoli — Città del Messico in primis, con epicentri alternativi come il quartiere di La Roma — e aveva nella contestazione del sistema e nella critica al conformismo post-rivoluzionario messicano i suoi assi centrali. La musica fu il collante. I gruppi come Los Dug Dug’s, Three Souls in My Mind, El Ritual, La Revolución de Emiliano Zapata prendevano i codici del rock anglosassone e li traducevano in una grammatica sonora locale, contaminata, spuria. La lingua spagnola affiorava timidamente nei testi, ma era la sonorità ad appropriarsi del linguaggio universale del fuzz, dei wah-wah, delle jam improvvisate, delle armonie lisergiche. La grafica dei loro dischi, autoprodotti o editi da etichette minori, assumeva uno stile visionario, fatto di collage surreali, corpi nudi stilizzati, colori saturi e lettering liquido, in evidente dialogo con i manifesti psichedelici californiani, ma contaminati da un immaginario precolombiano, quasi sempre reinterpretato con ironia o rabbia.

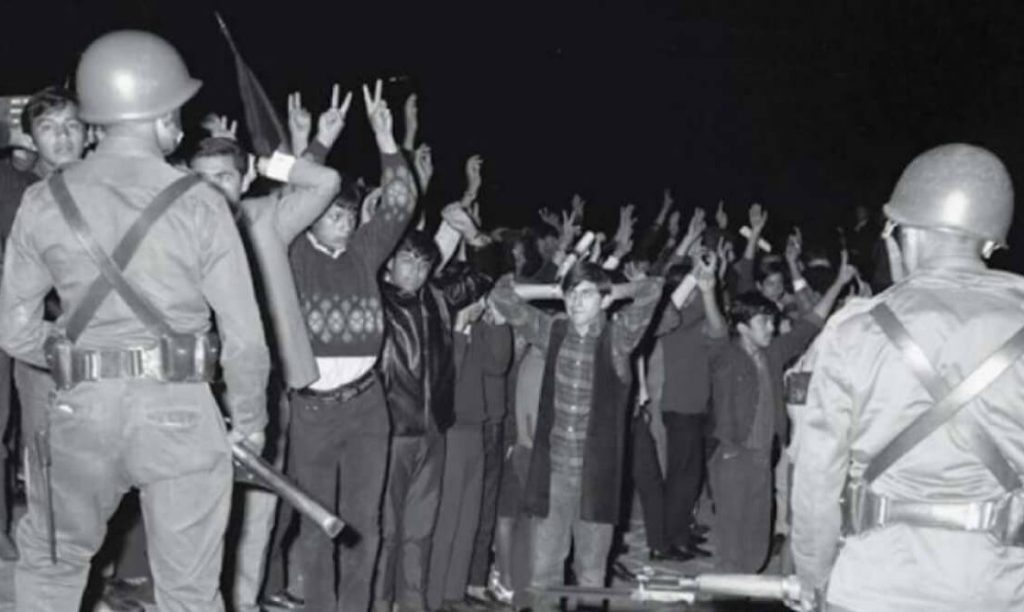

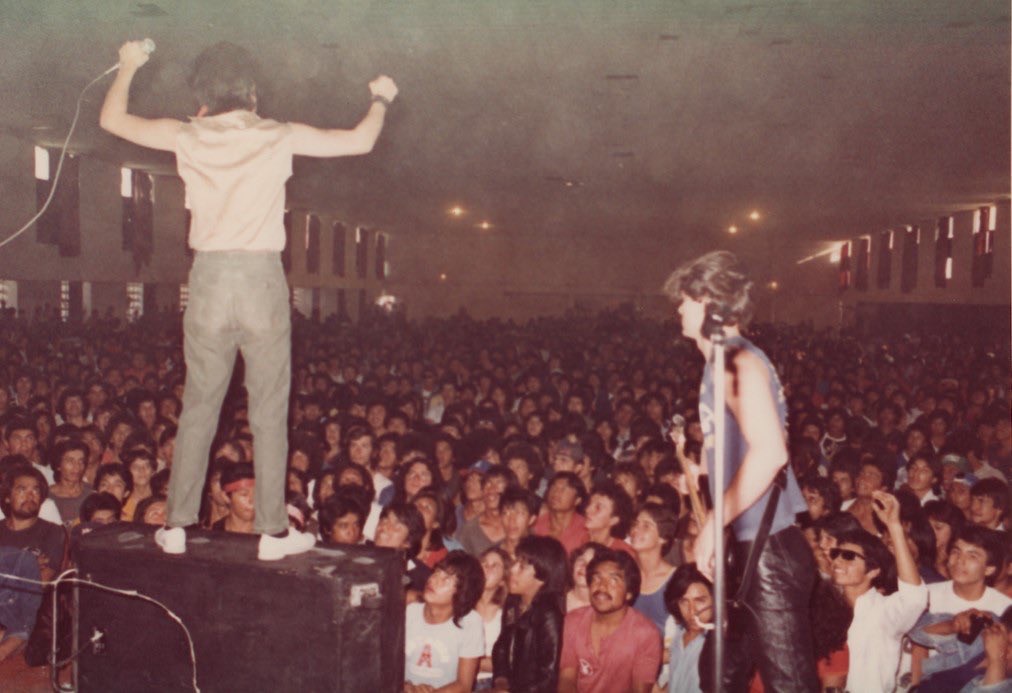

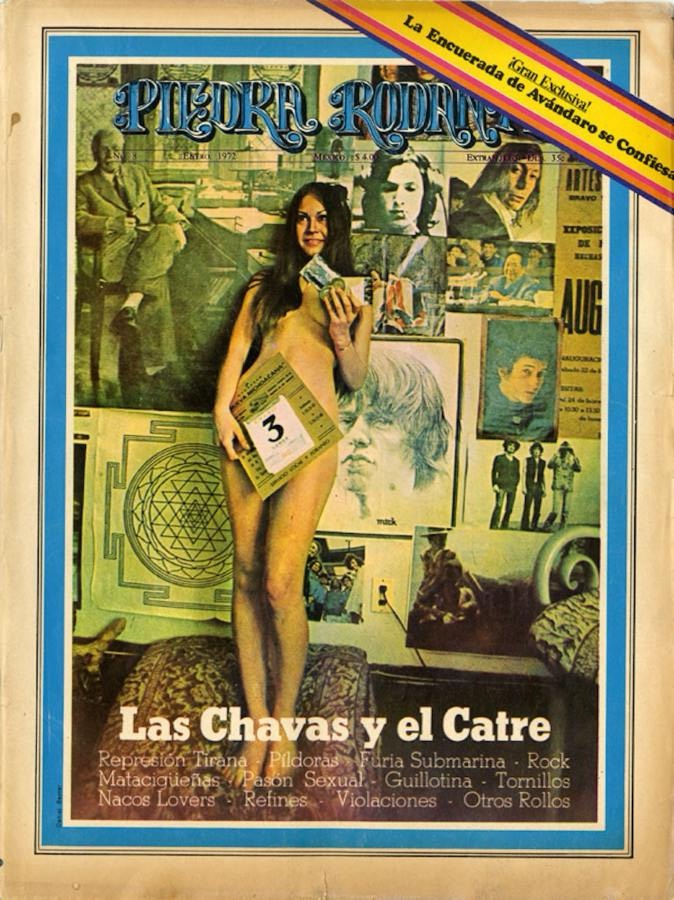

Il vertice di questa energia convergente fu il Festival Rock y Ruedas de Avándaro, tenutosi nel settembre del 1971 sulle rive del lago Valle de Bravo. Era nato come evento sportivo legato alle corse automobilistiche, ma fu rapidamente fagocitato dall’entusiasmo giovanile e divenne, per effetto domino, il Woodstock messicano. Oltre 200.000 ragazzi e ragazze arrivarono da tutto il paese, attirati dalla promessa di libertà, musica e controcultura. Sul palco si alternarono gruppi rock, alcuni dei quali tennero set infuocati in stile heavy-blues; nel pubblico si danzava, si gridava contro l’autorità, si faceva uso collettivo di marijuana. Un ragazzo salì sul palco completamente nudo e la stampa conservatrice impazzì. Le immagini — rare e fortemente censurate — mostrano un’estetica tipicamente underground: cartelloni scritti a mano, scenografie artigianali, fiori intrecciati nei capelli, camicie colorate, simboli della pace e disegni naïf ovunque. Il poster ufficiale, oggi oggetto di culto, miscelava tratti da comic book statunitensi con grafiche optical e trame tradizionali. Ma Avándaro fu anche la fine. Il governo messicano, che già tre anni prima aveva mostrato il volto più spietato del regime nella strage di Tlatelolco (1968) — centinaia di studenti massacrati a Piazza delle Tre Culture da militari in borghese — vide nel festival una nuova minaccia. L’intelligenza visiva, la capacità di aggregazione spontanea, la visibilità mediatica delle nuove generazioni: tutto risultava pericoloso. Subito dopo Avándaro, il rock fu ostracizzato dai media ufficiali. Radio e televisioni lo bandirono, etichette discografiche chiusero le porte ai gruppi della scena, i concerti furono vietati o duramente repressi. Molti artisti finirono nell’underground più profondo, alcuni si sciolsero, altri si reinventarono. Iniziò così l’era dei “Hoyos Fonqui”, luoghi clandestini, scantinati urbani dove la musica continuava a vivere, al riparo dallo sguardo della polizia e dalla censura morale. Sul piano grafico, proprio questa fase clandestina generò una vera fioritura di creatività visiva radicale. Senza i vincoli del mercato, illustratori e designer legati alla scena Onda produssero poster, volantini e copertine con tecniche DIY: stencil, serigrafia, fotocopie alterate, collage psichedelici, inserti tipografici distorti. Uno degli snodi più vitali fu la rivista “Piedra Rodante”, versione messicana e più militante di Rolling Stone, che combinava articoli politici, recensioni musicali, fumetti underground e una grafica tagliente. Altri nomi centrali nella scena visiva furono José Luis Cuevas, già noto per i suoi disegni satirici, e il collettivo di illustratori noto come “La Familia Burrón”, che si muovevano fra grafica popolare e avanguardia, tra arte e critica sociale. Non si può comprendere La Onda senza leggere i suoi codici visivi: la sovrapposizione di simboli aztechi e lettering acido, l’uso consapevole della cultura visiva urbana, i richiami alla grafica politica cubana e alle serigrafie di Emory Douglas, l’iconografia rivoluzionaria trattata con uno spirito ludico ma sovversivo. Il layout dei manifesti underground, spesso realizzati su carta scadente, era in sé una dichiarazione di rottura: impaginazioni volutamente sbilanciate, lettering manuale e caotico, elementi tipografici in collisione con figure astratte e testi criptici. La grafica, in questo senso, non era solo decorazione: era azione visiva, arma estetica, contenuto politico travestito da estetica pop. Se il rock nordamericano aveva la retorica della fuga, e quello inglese un tono nichilista, La Onda era un’estetica della resistenza. I suoi protagonisti non erano solo artisti: erano obreros culturales, operai della cultura, come si definivano alcuni di loro. La loro opera era totale, incarnata nella musica, nell’immagine, nella parola scritta e parlata. Il tentativo era quello di sovvertire la narrazione ufficiale, smascherare l’ipocrisia del modernismo istituzionale messicano, e far esplodere nuove forme di soggettività politica.Il paragone con i Sixties californiani regge solo in parte. La Onda fu sicuramente influenzata dal Summer of Love, dai dischi lisergici, dal rifiuto della guerra e del capitalismo. Ma aveva una profondità storica diversa, un senso più urgente del pericolo e del sacrificio, un legame più profondo con il territorio e con le lotte concrete del proprio tempo. Fu meno naïf e più aspra. Meno Woodstock e più barricata grafico-sonora. E anche quando fu repressa, frantumata, riscritta dalla storiografia ufficiale, la sua eco visiva e sonora continuò a risuonare. Nei graffiti di strada, nelle autoproduzioni degli anni Ottanta, nel ritorno degli illustratori underground messicani contemporanei, nei festival di graphic design indipendente. La Onda non fu solo un movimento. Fu un dispositivo visivo, un cortocircuito linguistico, un layout dell’anima giovane di un paese che stava cercando di reinventarsi — con rabbia, poesia, musica e inchiostro.

La familia Burrón

CENTRO STUDI EDF

CENTRO STUDI EDF  SHOP

SHOP ABOUT

ABOUT