Si racconta che il primo numero di Ontbijt op Bed nacque in una piccola stanza ingombra di ritagli di giornali, matite, fogli battuti a macchina e disegni appena inchiostrati. Era il 1966, e Maastricht, una città al tempo ancora lontana dai fermenti radicali di Amsterdam, divenne per un breve ma intenso periodo il centro di una delle esperienze editoriali underground più originali dei Paesi Bassi. Fondata da un gruppo di giovani intellettuali, artisti e attivisti, la rivista, il cui titolo si traduce come “Colazione a letto”, riuscì a pubblicare undici numeri tra aprile 1966 e giugno 1967, sfidando le convenzioni della stampa tradizionale con un approccio estetico e concettuale che oscillava tra la sperimentazione artistica e la critica sociale. Tra i suoi collaboratori principali si annoveravano i membri della Luuksgroep – Ger Brouwer, Hans Mol, Iris de Leeuw (poi Slager), Kees Slager e Kees Graaf – un collettivo che mescolava arte visiva, satira e interventi teorici con un forte senso di provocazione.

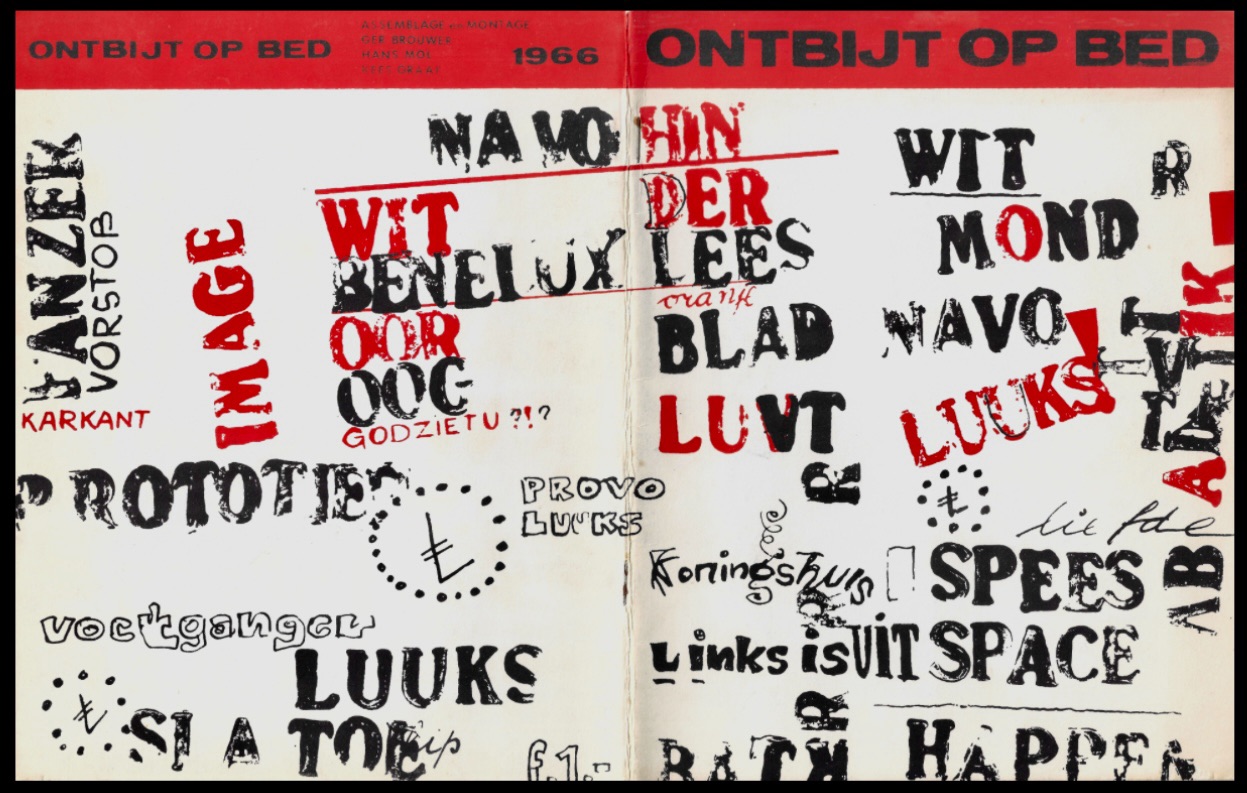

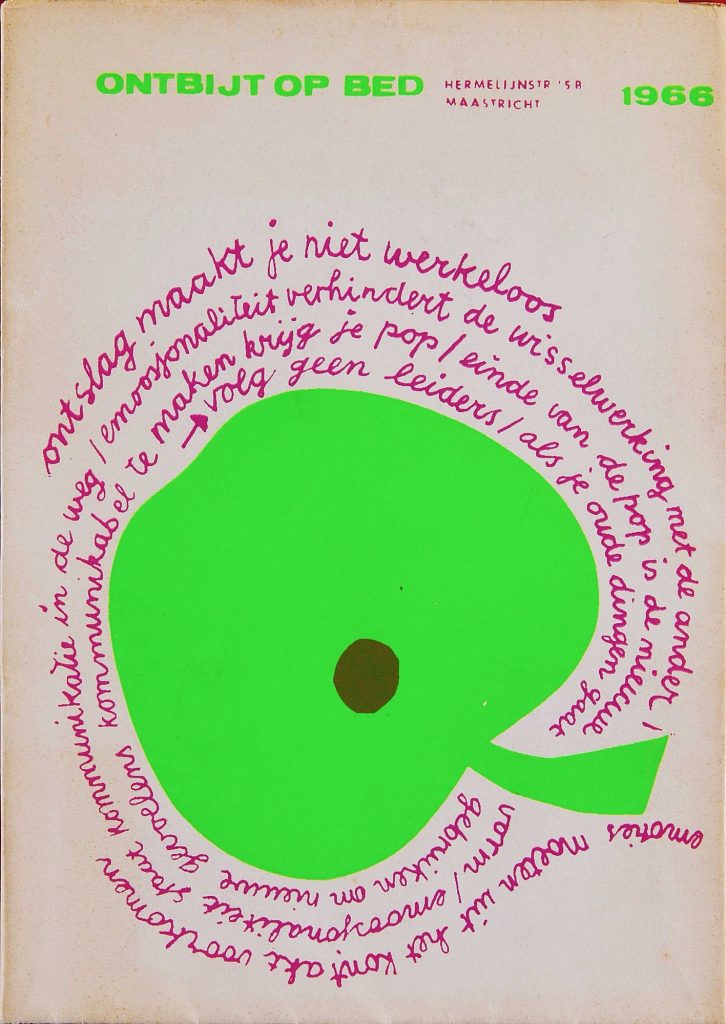

Rispetto ad altre pubblicazioni underground del periodo, Ontbijt op Bed si distingueva per un approccio che fondeva il cut-up di ispirazione burroughsiana con un’estetica grafica in bilico tra dadaismo e pop art. I testi, spesso spezzati, ironici e destrutturati, rispondevano a un’idea di comunicazione frammentaria che anticipava molte delle strategie della postmodernità. In un’epoca in cui il linguaggio dei media iniziava a essere percepito come uno strumento di controllo e manipolazione, la rivista sovvertiva il formato tradizionale del periodico attraverso un montaggio visivo e testuale che ricordava le tecniche di détournement situazionista. Non a caso, molti dei suoi collaboratori erano lettori attenti di La società dello spettacolo di Guy Debord, in cui si affermava che “l’inversione del vero e del falso è il cuore della società dello spettacolo” (Debord, G., La société du spectacle, 1967). Questo principio si traduceva, sulle pagine della rivista, in un uso consapevole dell’appropriazione culturale e della decontestualizzazione come strategie critiche.

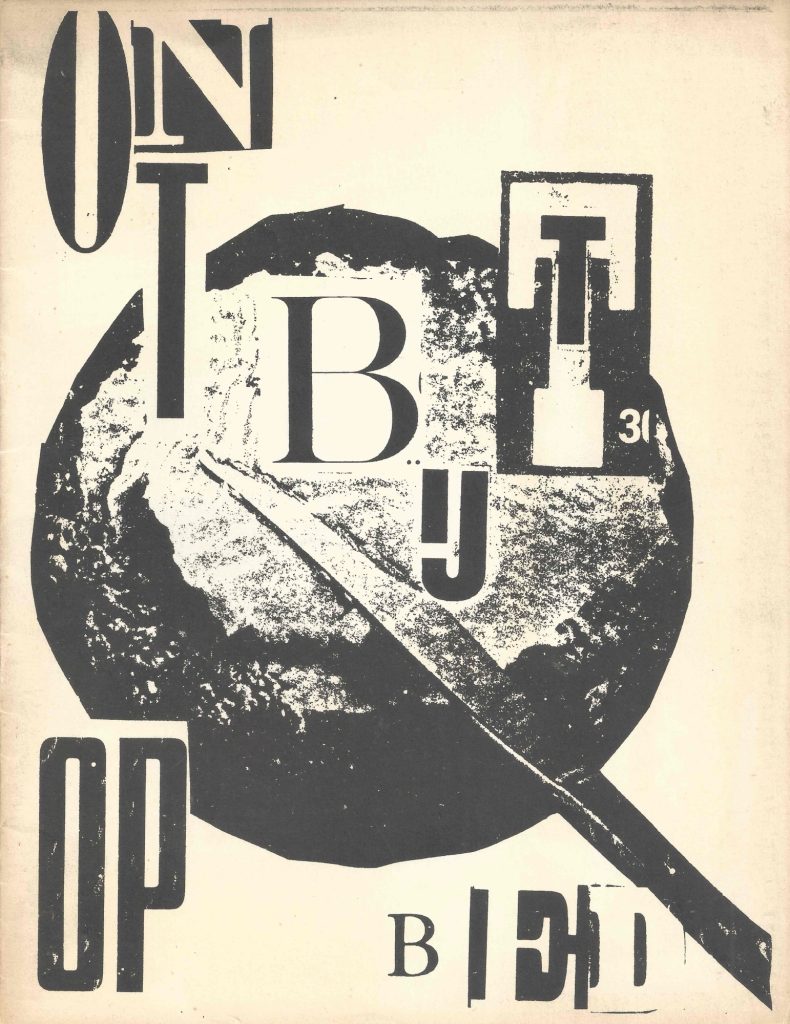

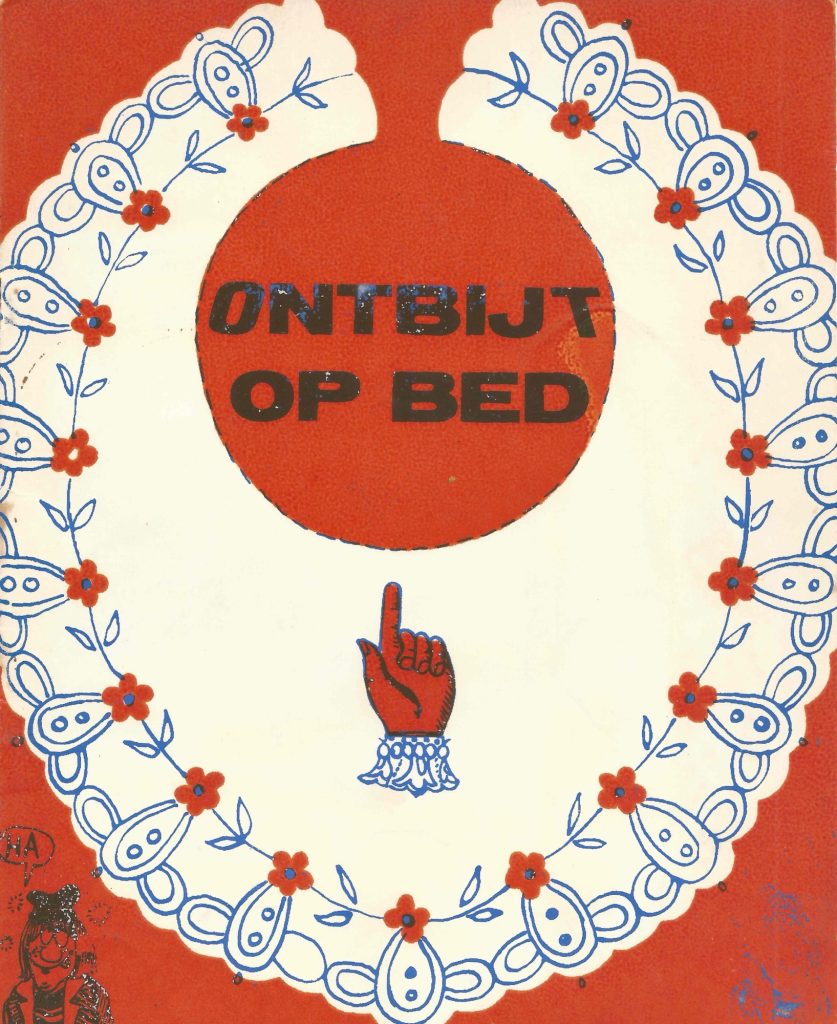

Esteticamente, Ontbijt op Bed si avvicinava alla grafica delle fanzine punk che sarebbero esplose di lì a pochi anni: impaginazione irregolare, caratteri tipografici volutamente imperfetti, collage visivi e una mescolanza di immagini tratte da pubblicità, quotidiani e manifesti di propaganda, rielaborati in chiave ironica e dissacrante. La componente visiva era fondamentale: ogni numero sembrava un’opera unica, con una progettazione grafica che rifiutava la standardizzazione e abbracciava l’idea dell’errore come valore estetico. Questo approccio si ricollegava anche al pensiero di Marshall McLuhan, che in quegli anni teorizzava il medium come messaggio e sottolineava il potere della cultura visiva nel ridefinire le forme della comunicazione (McLuhan, M., Understanding Media: The Extensions of Man, 1964).

Se Amsterdam aveva le sue riviste di riferimento come Provo e Hitweek, Ontbijt op Bed rappresentava una risposta altrettanto radicale, ma con una sensibilità più orientata verso la decostruzione dei codici estetici della società borghese. Un aspetto distintivo della rivista era il suo rapporto con la città di Maastricht, da sempre considerata un baluardo di conservatorismo nei Paesi Bassi. La sua esistenza fu dunque un atto di resistenza culturale, un tentativo di portare le istanze libertarie e sperimentali della controcultura in un contesto provinciale e poco incline ai cambiamenti. Questa tensione tra avanguardia e periferia rese l’esperienza ancora più significativa: Ontbijt op Bed non solo contestava il potere istituzionale, ma sfidava direttamente l’inerzia culturale del proprio ambiente.

Non sorprende che la rivista ebbe vita breve: nel giugno del 1967 uscì il suo ultimo numero, segnando la fine di un’avventura editoriale tanto effimera quanto influente. La chiusura non fu dovuta a pressioni dirette, ma piuttosto a un esaurimento naturale del progetto, in linea con molte altre pubblicazioni underground dell’epoca, nate come esperimenti temporanei più che come iniziative destinate a durare nel tempo. Tuttavia, l’impatto di Ontbijt op Bed si fece sentire nelle generazioni successive di grafici, artisti e attivisti olandesi, che ripresero il suo spirito sovversivo nei circuiti della microeditoria indipendente e delle fanzine punk e post-punk.

Da un punto di vista teorico, la rivista può essere letta come un precursore delle pratiche di “testualità aperta” di cui parleranno autori come Umberto Eco e Roland Barthes. Se, come sosteneva Eco, “un testo è un meccanismo pigro che richiede al lettore di fare una parte del suo lavoro” (Eco, U., Lector in fabula, 1979), Ontbijt op Bed portava questo concetto all’estremo, rifiutando la linearità narrativa e lasciando al lettore il compito di ricostruire il senso attraverso la frammentarietà delle sue pagine.

In definitiva, Ontbijt op Bed non fu solo una rivista, ma un esperimento di comunicazione radicale che anticipò molte delle strategie estetiche e concettuali della cultura visiva contemporanea. Il suo approccio destrutturato, il suo rifiuto delle gerarchie linguistiche e la sua capacità di sovvertire il linguaggio della stampa tradizionale lo rendono ancora oggi un punto di riferimento per chiunque voglia comprendere la forza eversiva dell’editoria underground. Nell’epoca della sovrainformazione e della manipolazione mediatica, il suo messaggio risuona più che mai attuale: per cambiare il mondo, bisogna prima imparare a smontare le sue narrazioni.

CENTRO STUDI EDF

CENTRO STUDI EDF  SHOP

SHOP ABOUT

ABOUT